「ブログをアップすれば自動でXにも投稿できたらいいのに」

そんな妄想をずっと抱えていました。

私は30代の会社員で、1歳半の子どもの父親。日々の仕事や育児に追われながら、副業で細々とブログを運営しています。

でも記事を公開するたびに思うんです。

ぽけ

ぽけ「あぁ、Xで告知する文章考えるの、正直めんどくさいな…」

そんな背景から、ブログを公開するだけでXを開かずとも自動的にXに要約投稿される仕組みを作ろうと決意しました。

結論、「Make(旧Integromat)」と「Buffer」を使えばできます。ですが、意外と躓きポイントも多いです。

この記事は、その試行錯誤の実録です。

単なる体験談ではなく、最後には実際にあなたも同じ自動化を再現できるように、手順やプロンプト例をまとめています。

同じようなX投稿の自動化に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

なぜ、自動化にこだわったのか

圧倒的に時間が足りない

仕事、家事、育児、そして副業のブログ執筆…。

時間がいくらあっても足りません😅。

ブログ記事を公開した後に「タイトルを考え、短く要約して、Xに投稿する」という作業。

一見すると簡単そうな作業ではあるのですが、地味に時間のかかります。

継続のカギは「余計な負担を減らすこと」

ブログを続ける上で一番大事なのは「継続」。

でも負担が大きいと続きません。そこでめんどくさがり屋の私は考えました🤔。

告知ポストなんて、人間が毎回考えなくてもいいのでは?

そして、MakeとBufferを組み合わせれば、自動化できることを知り、挑戦することに決めました。

記事をアップするだけでXへ自動投稿

完成までのフローと完成図

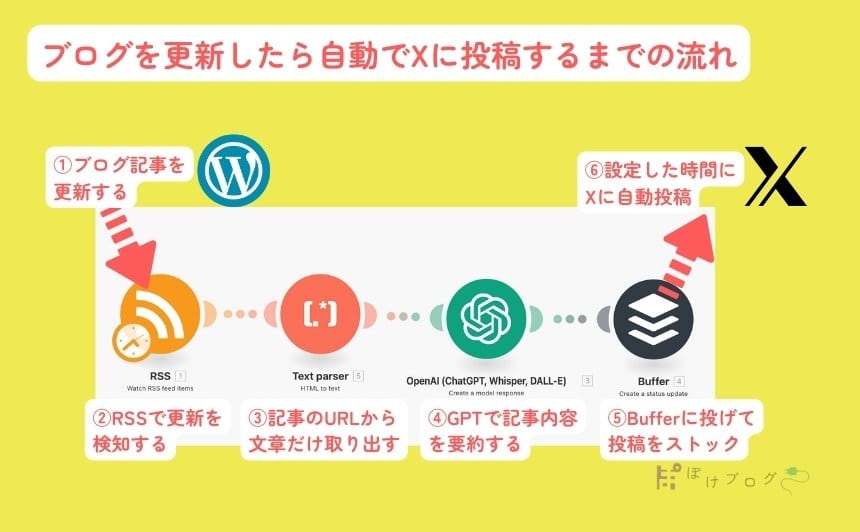

今回の自動化フローはシンプルです。

記事さえアップすれば、Xをわざわざ開かなくても自動投稿できるようにします。

- RSS:新しい記事が公開されたら検知

- Text Parser:記事のHTMLをプレーンテキスト化

- OpenAIモジュール:要約+X向け文面を生成

- Buffer:キューに追加して自動投稿

シンプルなので「簡単にできるだろう」と思ったのですが、地味に躓きの連続でした😂。

躓きポイントと解決策

躓き1:「Text functionsが見つからない!」

Makeのチュートリアルには「Tools > Text functions > Truncateを使って文字数調整」とあるのに、私の画面には存在しない…。

30分くらい画面を探し回りましたが、結局見つからず…。

最終的には次の方法で解決しました。

- 解決法:「Text Parser」でタグ除去+文字数制限を組み合わせる

- 補助策:「OpenAIモジュール」で140文字以内に収まるように要約させる

躓き2:「Xに直接投稿か、Buffer経由か?」

当初は「Makeから直接Xへ投稿」することを考えていました。

しかし、XのAPIは頻繁に変更されるし、エラーが出ると原因がわからない。

そこで安定性を優先してBuffer経由に切り替えました。

Bufferに送ればキュー管理もできるし、投稿の分散も自然にできます。

躓き3:「投稿文が味気ない」

最初はOpenAIに「記事を要約してX向けに140文字以内で出力」と指示しましたが、出てくる文章が機械的すぎて面白くない。

そこで工夫したのがプロンプトの調整です。

以下のようにしたら、一気に人間味が出ました。

あなたはSNS担当者です。

以下のブログ記事を元に、X向けの告知文を作成してください。

条件:

・140文字以内

・絵文字を1つだけ使う

・最後に「詳細はこちら」で終える

・堅苦しくなく、軽いユーモアを入れる

本文:

{{RSSの本文}}このプロンプトをMakeのOpenAIモジュールに渡したところ、いい感じのポストが生成されるようになりました。

Xへの自動投稿を実現するための手順

ここからは、「X自動投稿を実現するための手順」を細かく説明していきます。

作成にとりかかるまえに、事前準備をしておきます。

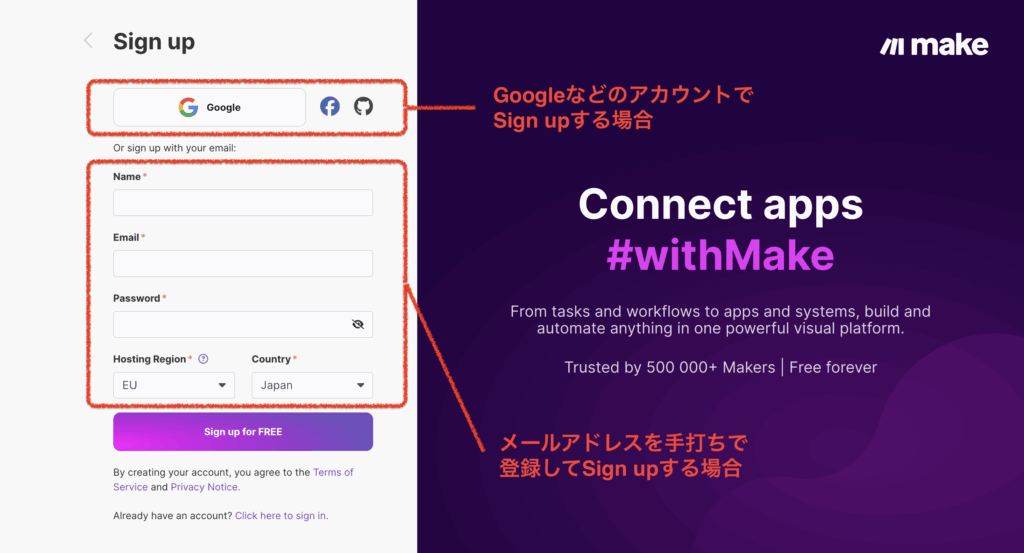

Make.comアカウント作成方法(初心者向け)

- メールアドレスを入力してパスワードを設定する

- もしくはGoogleアカウントやFacebookアカウントでワンクリック登録も可能

届いたメールのリンクをクリックして認証を完了します。

初回ログイン時にはチュートリアルが表示されますが、スキップしても問題ありません。

💡 ポイント:無料プランでも十分試せるので、まずは気軽に登録して使ってみましょう。

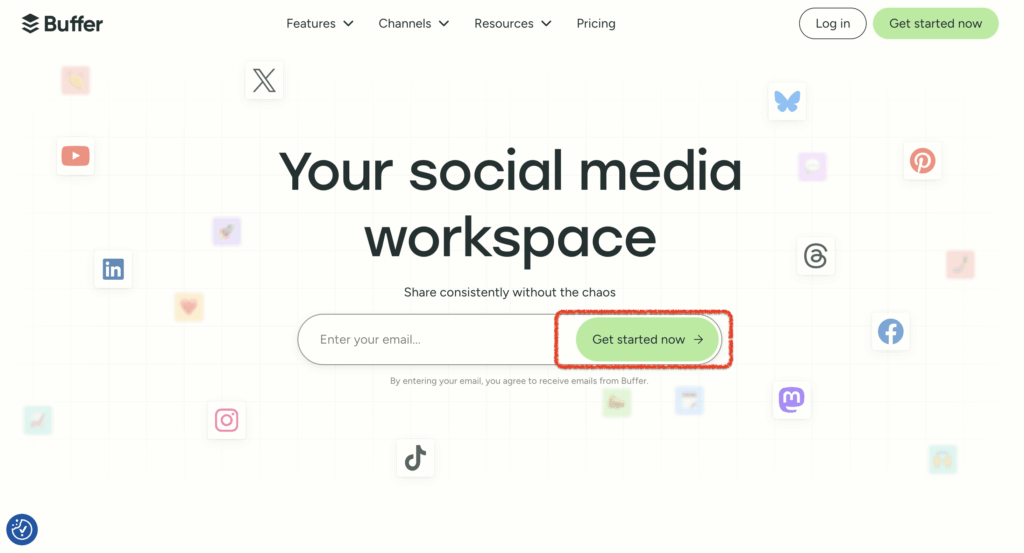

Bufferアカウント作成方法(初心者向け)

無料プラン(Free Plan)から始められます。

- メールアドレスとパスワードを入力して登録

- またはGoogleアカウントで簡単にサインアップ可能

初回設定画面で、X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなどを連携します。

これでBufferを使った投稿予約や自動化がすぐに始められます。

💡 ポイント:無料プランは接続できるアカウントが限られているので、複数アカウント運用したい場合は有料プランも検討しましょう。

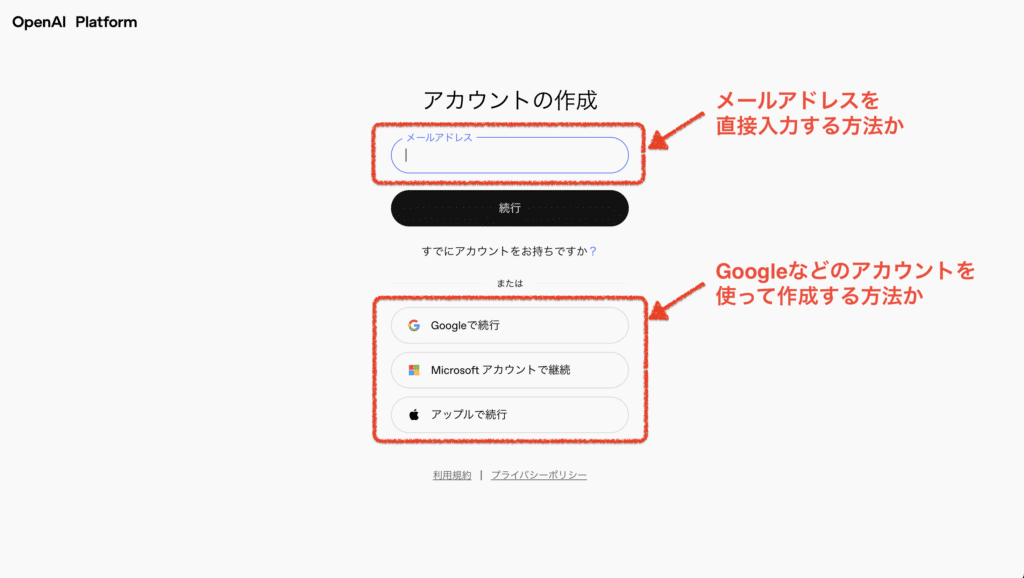

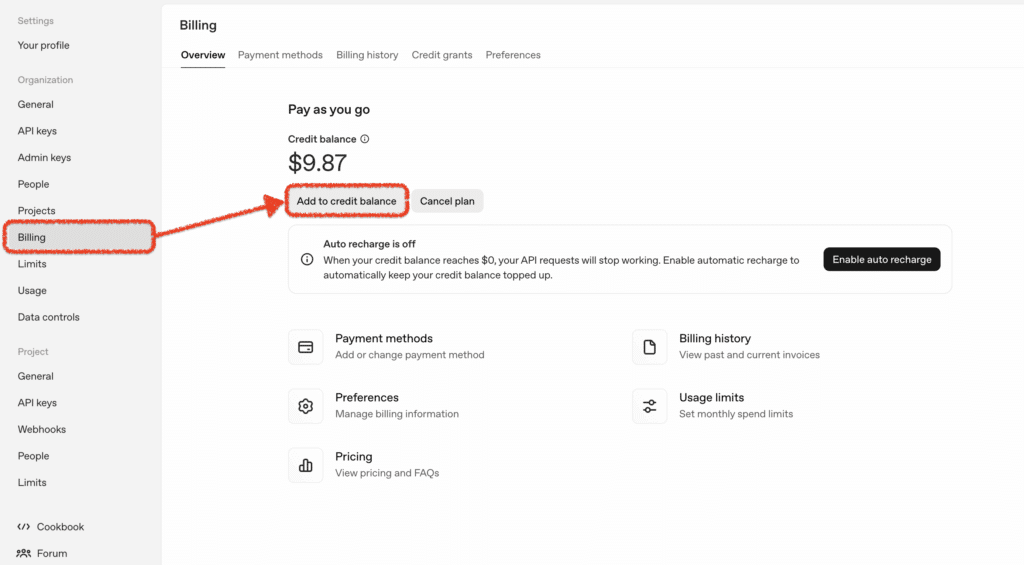

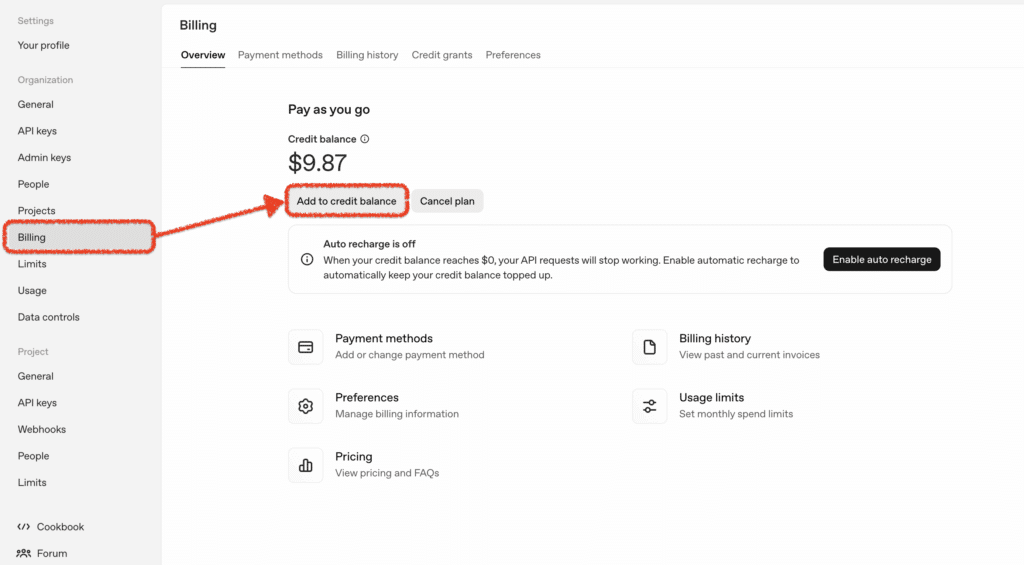

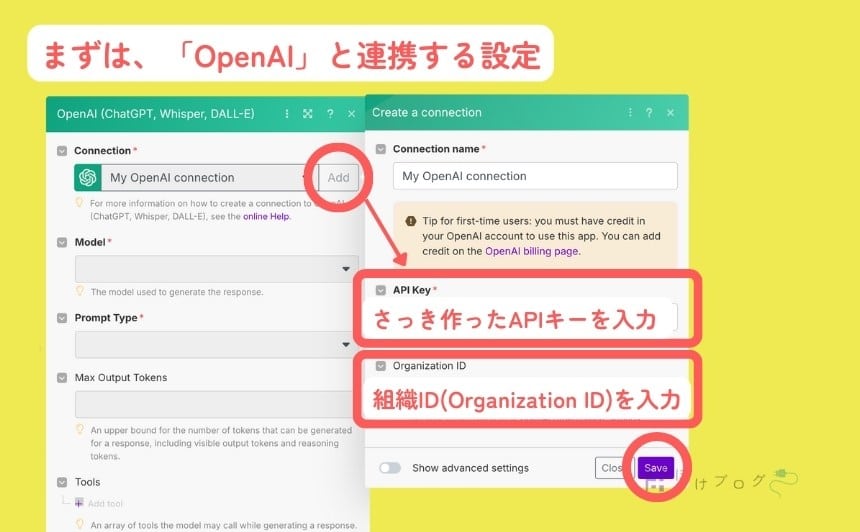

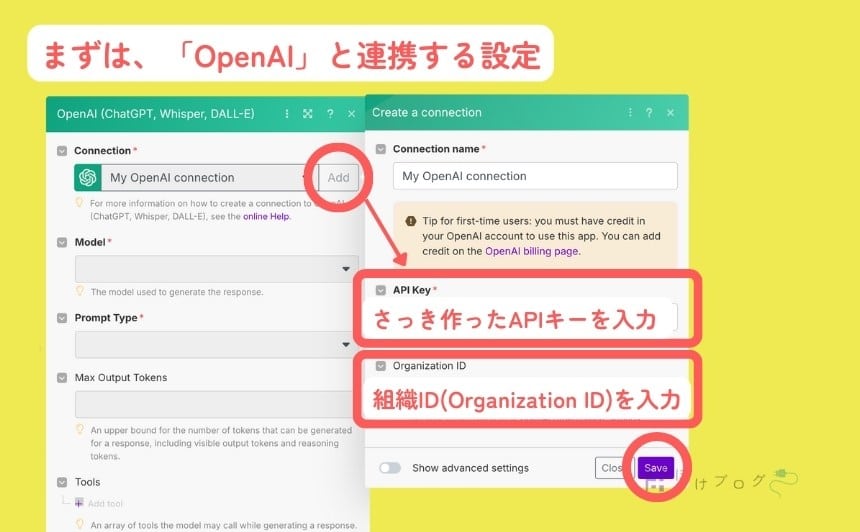

ChatGPTのAPIキー発行方法(初心者向け)

- Googleアカウントやメールアドレスで登録可能

- すでにアカウントがある場合はそのままログイン

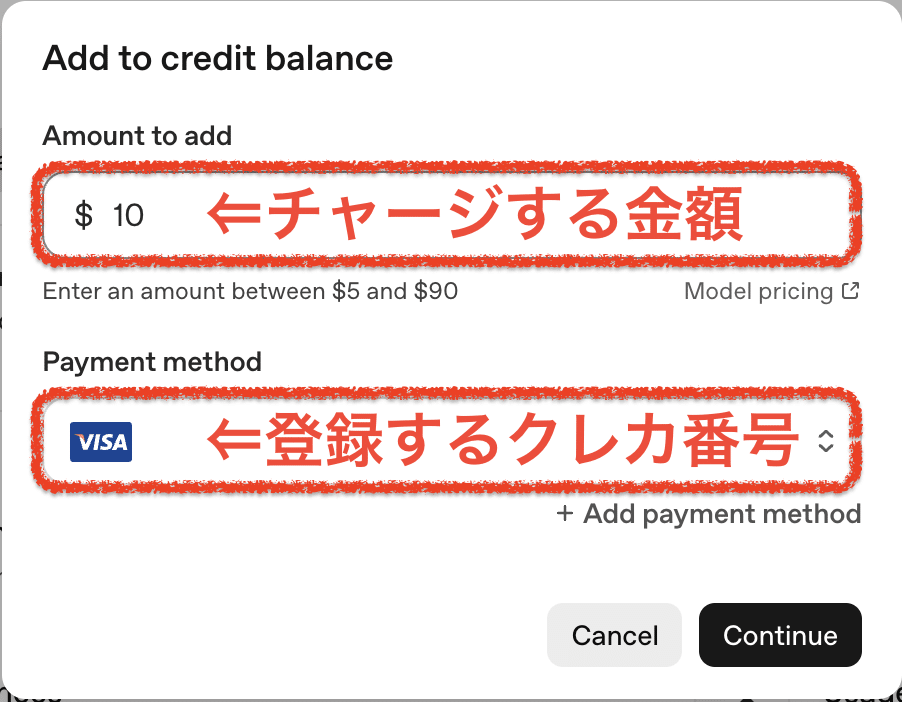

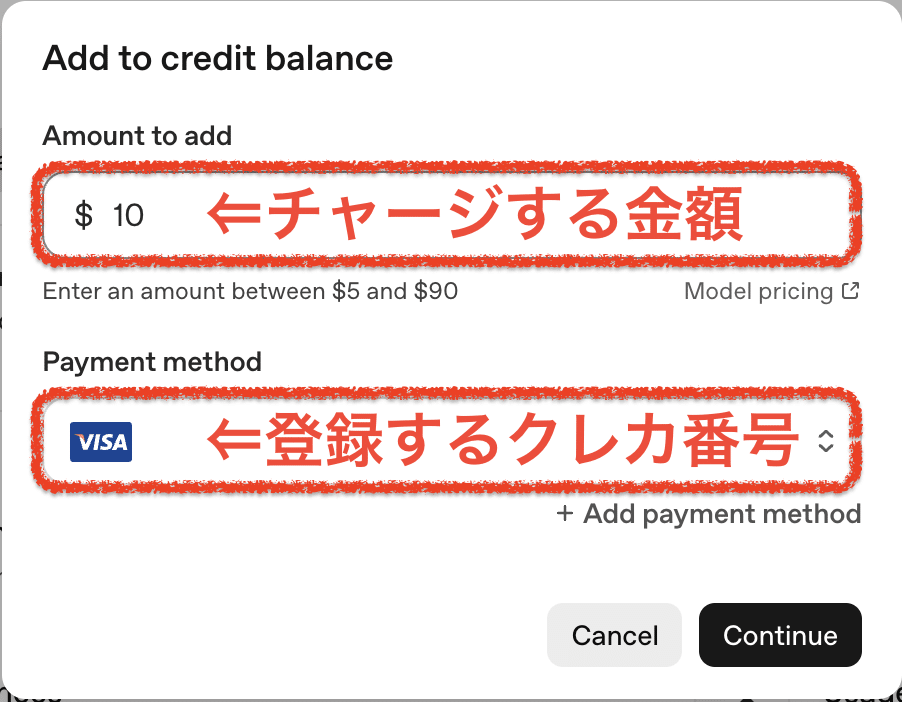

- APIを利用するには クレジットカードの登録が必須

- 無料利用枠はなく、利用量に応じて従量課金されます

- 登録後に初めてAPIキーが発行可能になります

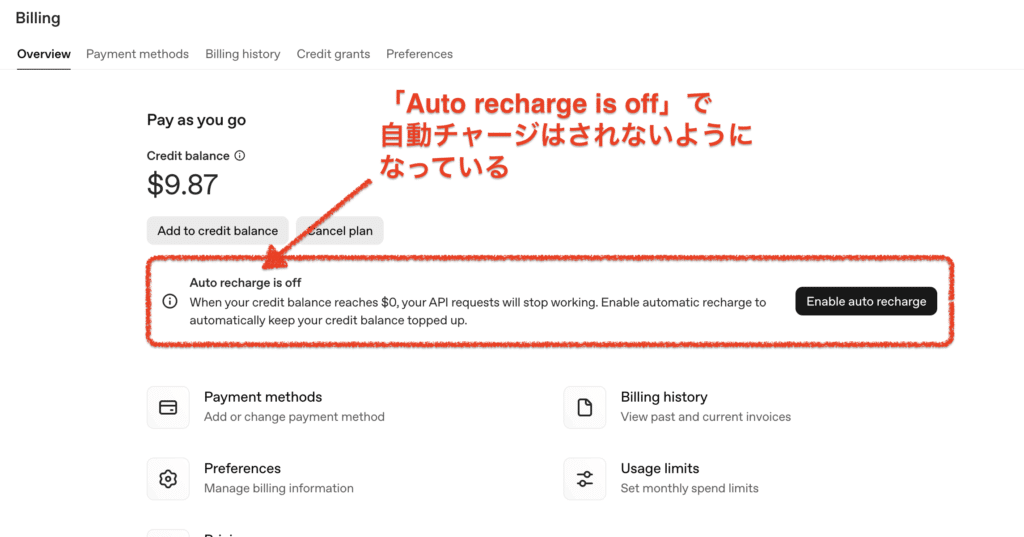

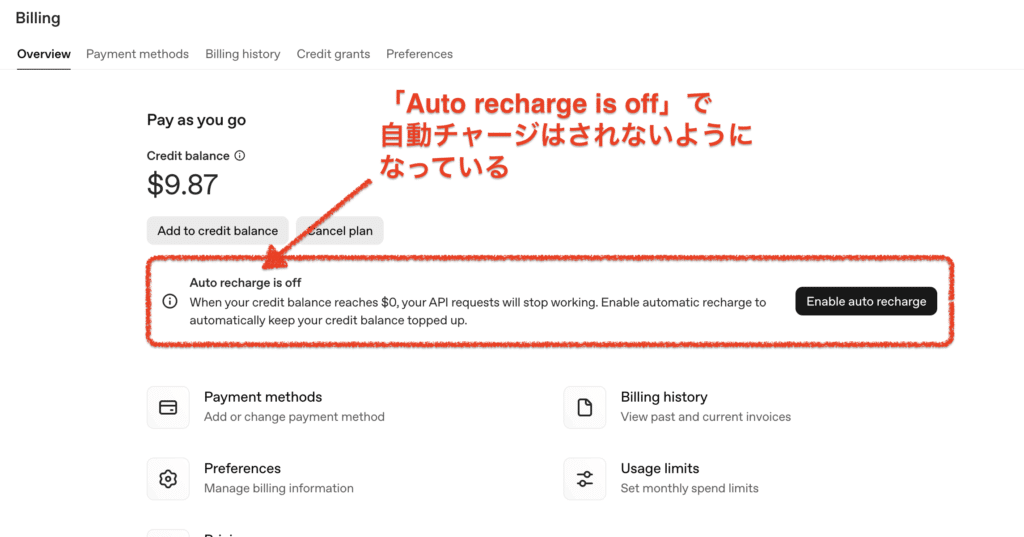

- 自動チャージがされない設定になっているか確認

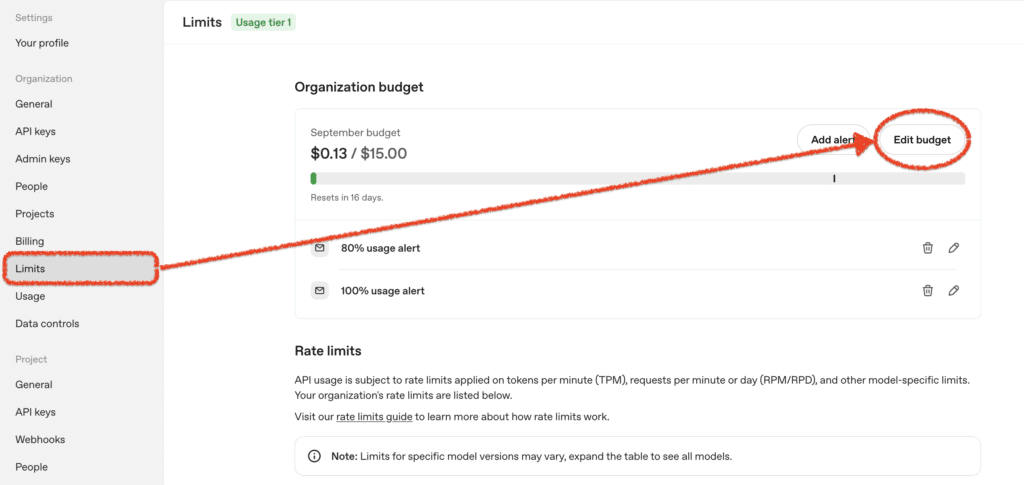

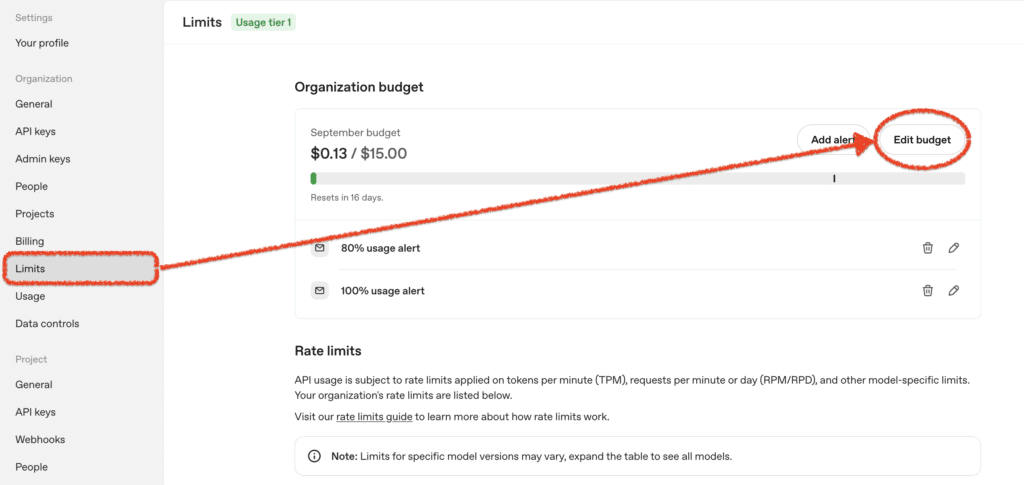

- 利用上限も設定しておく

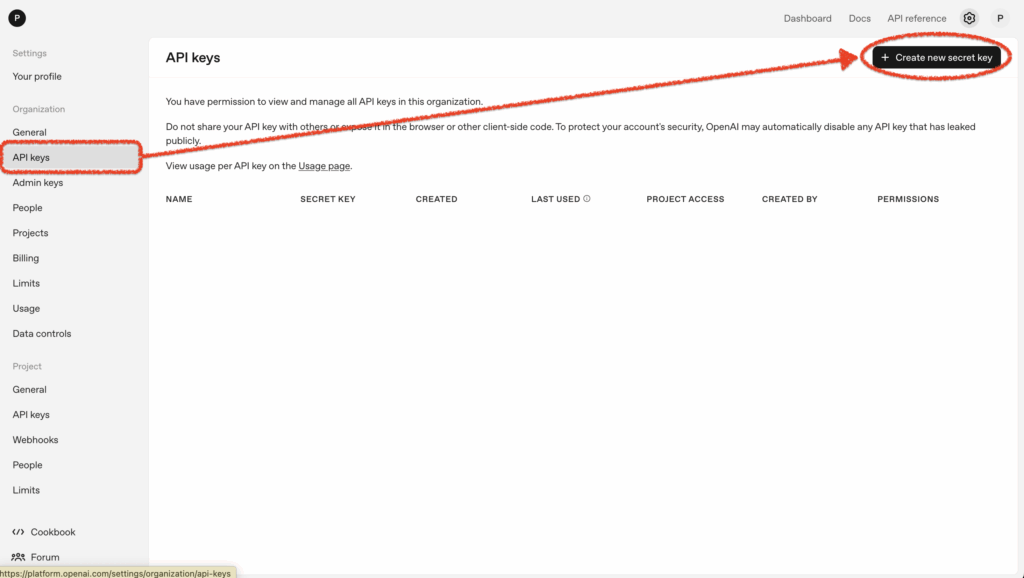

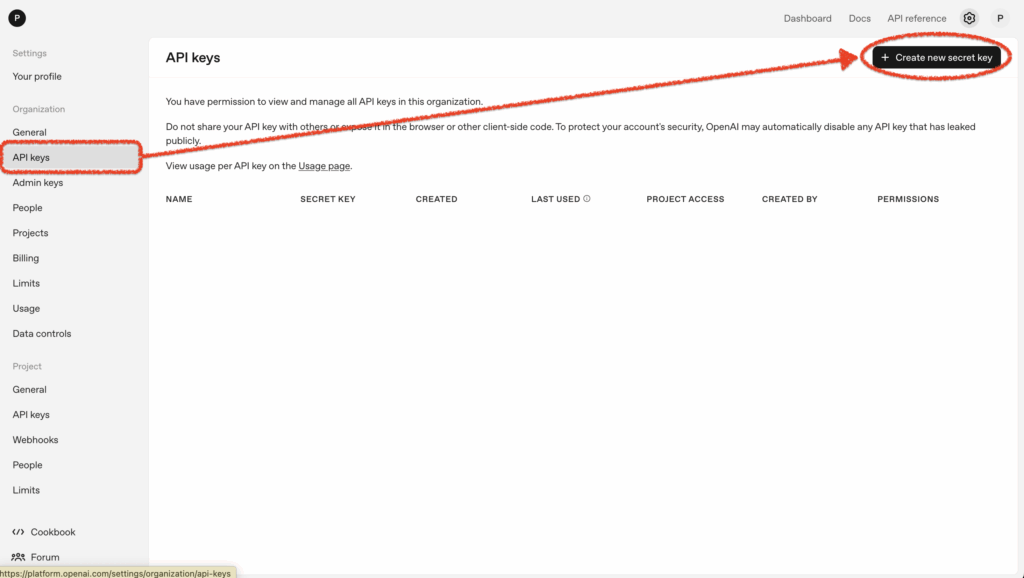

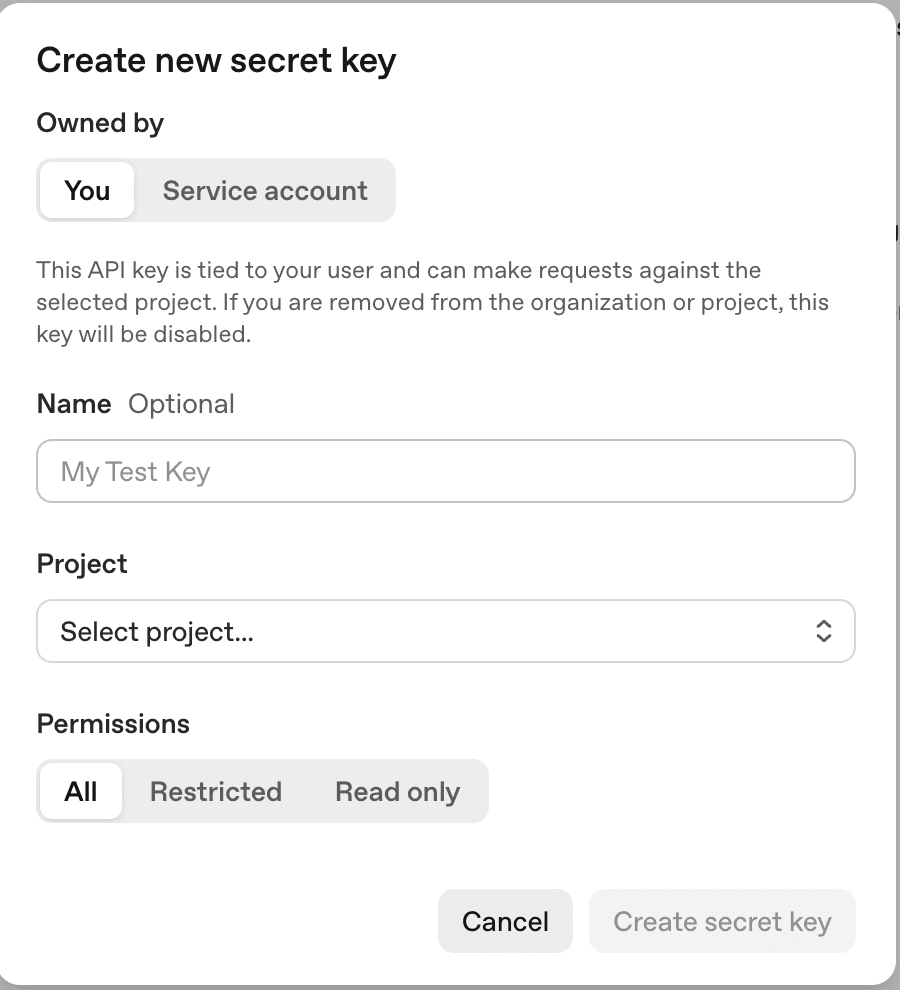

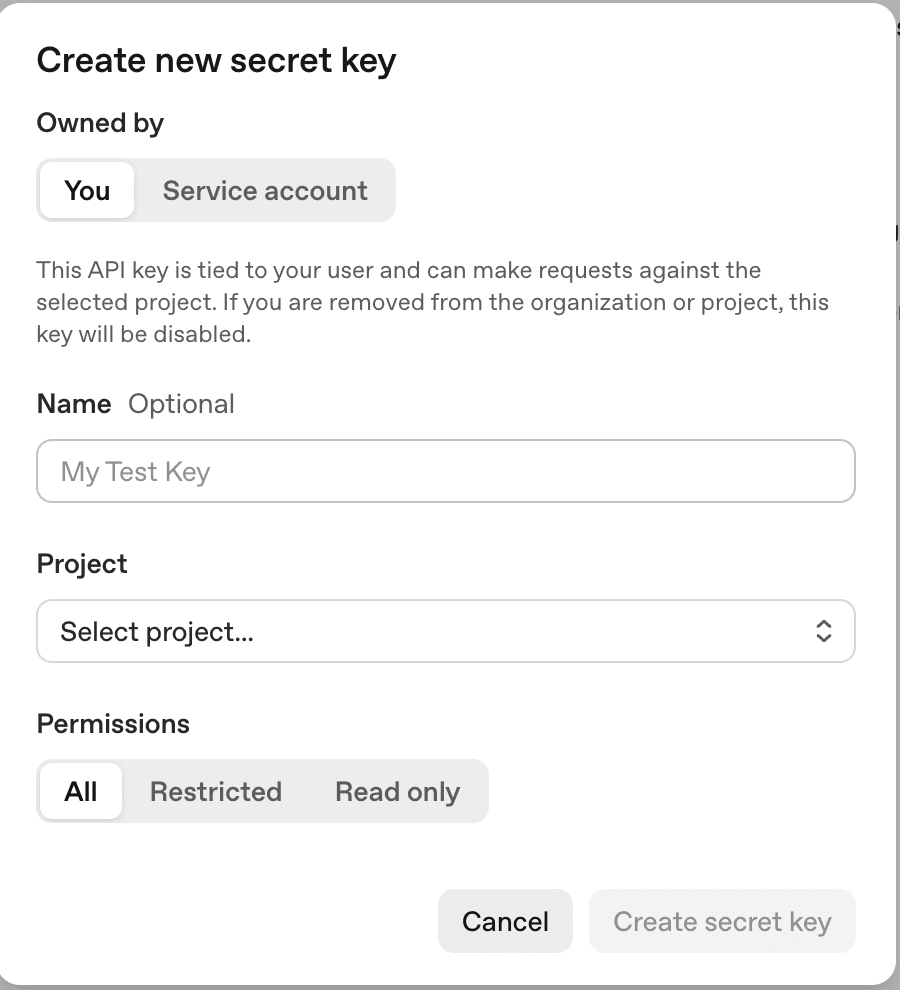

ログイン後、右上の設定アイコン → 左側メニューの“API keys” をクリック

「+ Create new secret key」をクリック

- 任意の名前を付けてAPIキーを生成

- 表示されたキーは必ずコピーして安全な場所に保管

このAPIキーをMakeやその他ツールに設定することで、ChatGPTを外部サービスから利用できます。

💡 ポイント:APIの利用は有料(従量課金制)です。事前に使いすぎないように、上限設定や自動チャージしない設定をしておくことをオススメします。

Make.comの設定手順

では、事前準備を終えたので実際にMakeで自動化を実現していきましょう。

おおまかな手順は以下のとおりです。

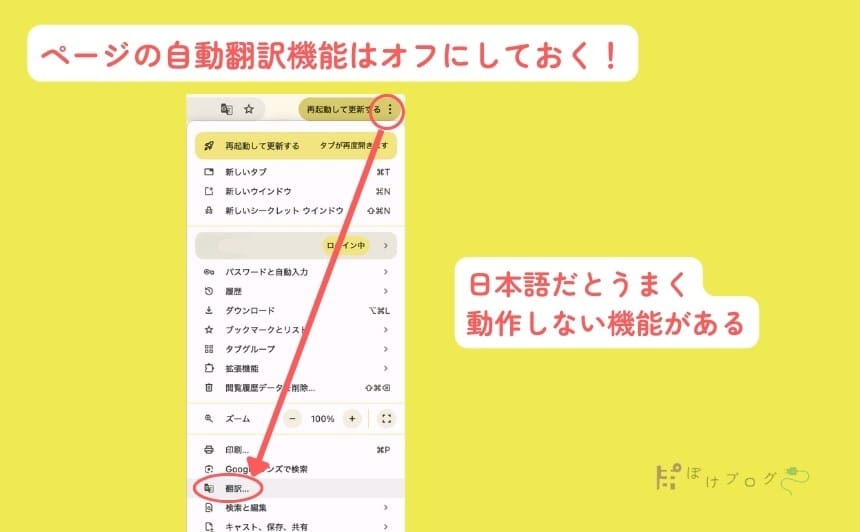

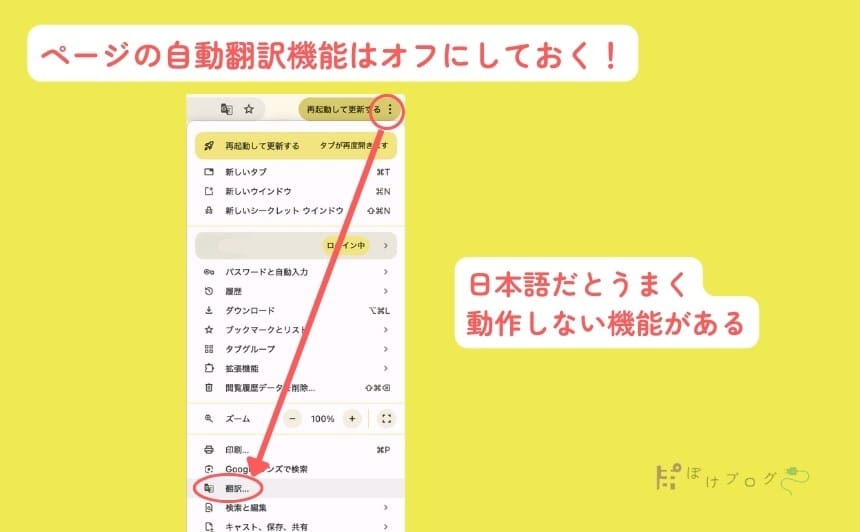

作成に取りかかる前にひとつ注意があります。

Makeで作成する際は、ページの自動翻訳機能をオフにしておいてください。

日本語だと上手く機能しないことがあったので注意です。

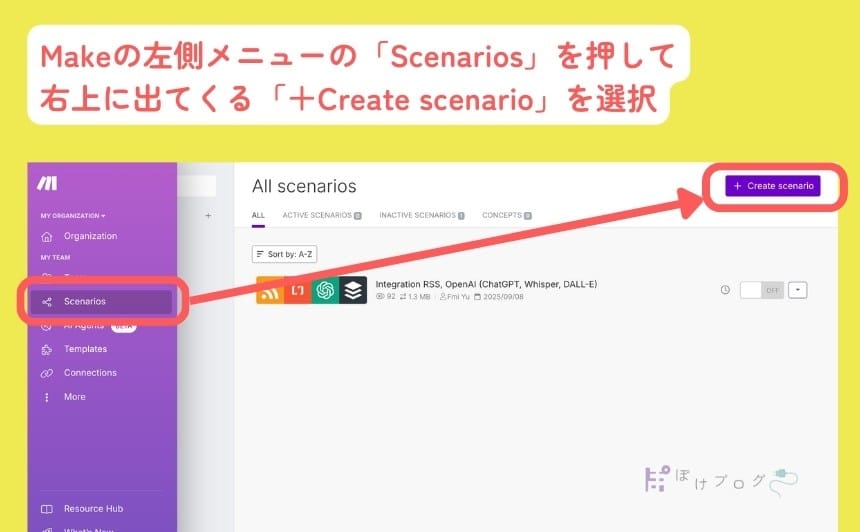

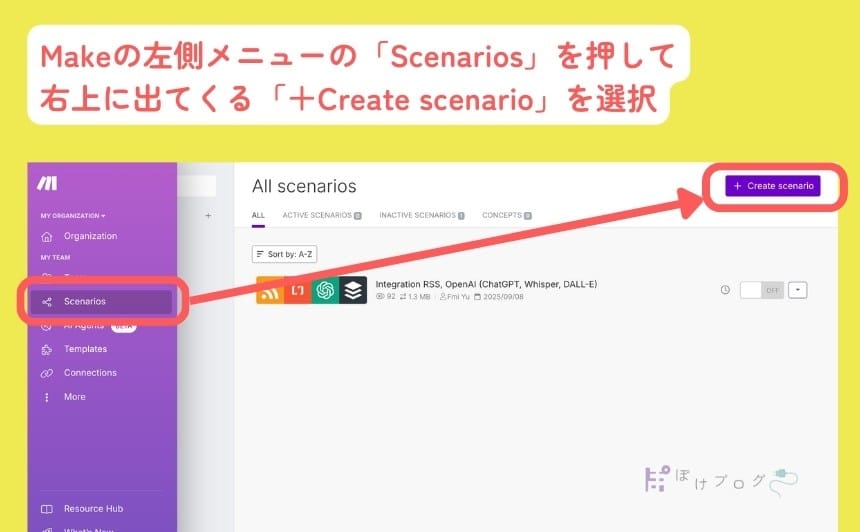

それでは、Make.comにログインして、メニューからシナリオを追加していきましょう。

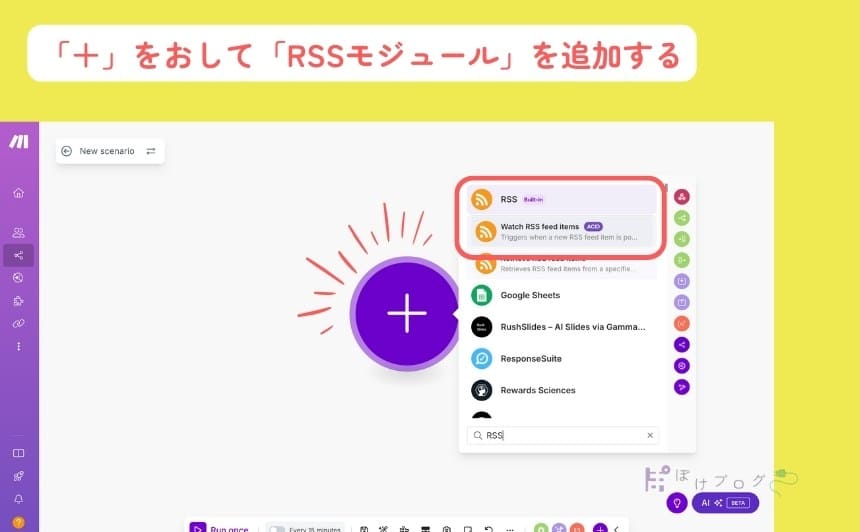

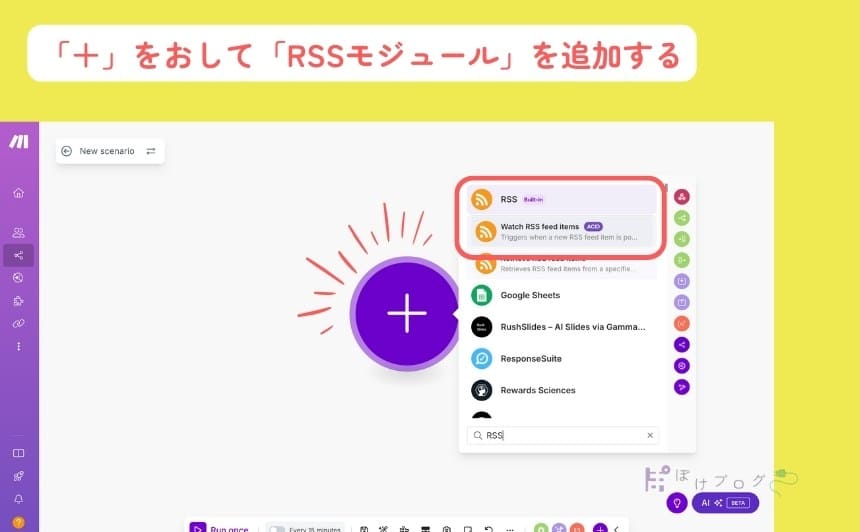

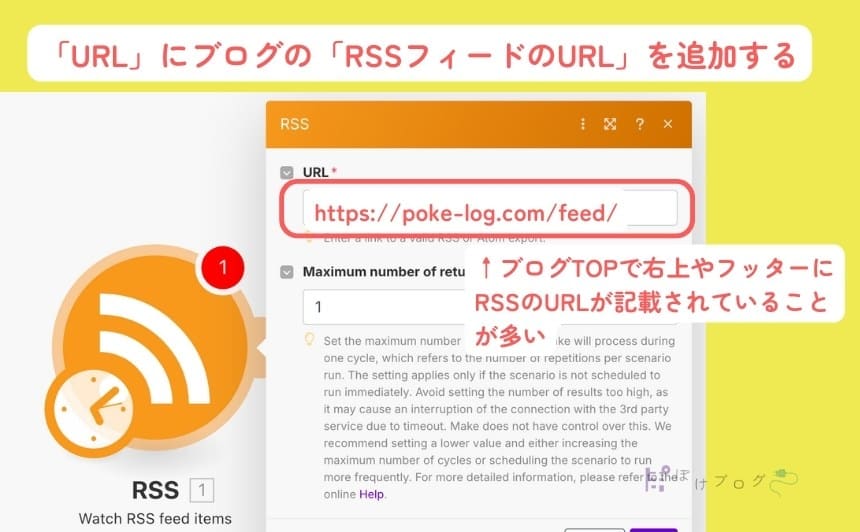

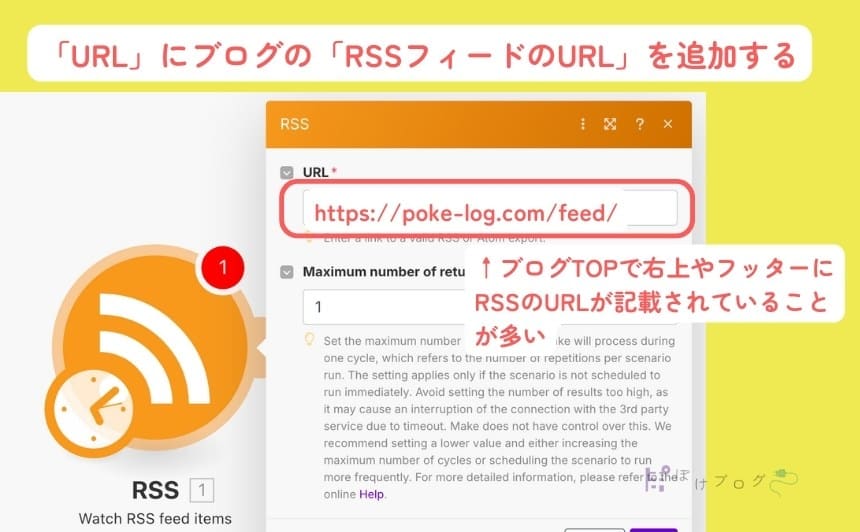

- Makeで「RSSモジュール」を追加

- 自分のブログのRSSフィードURLを入力

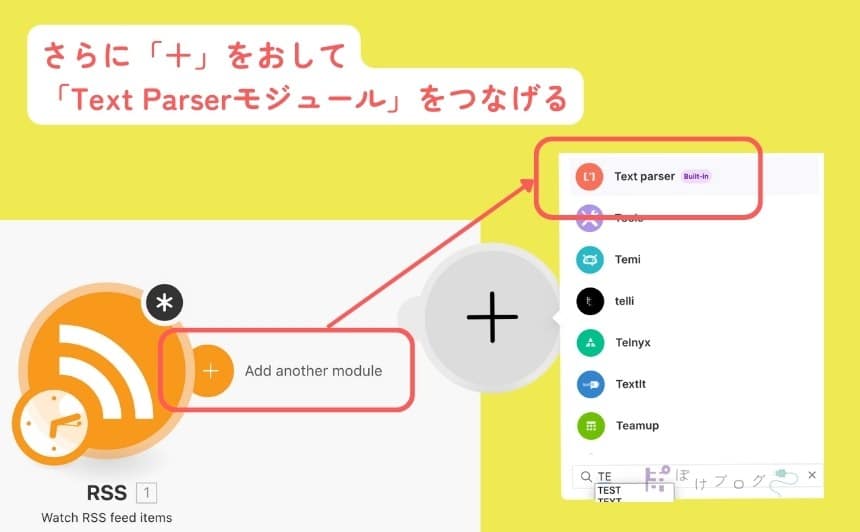

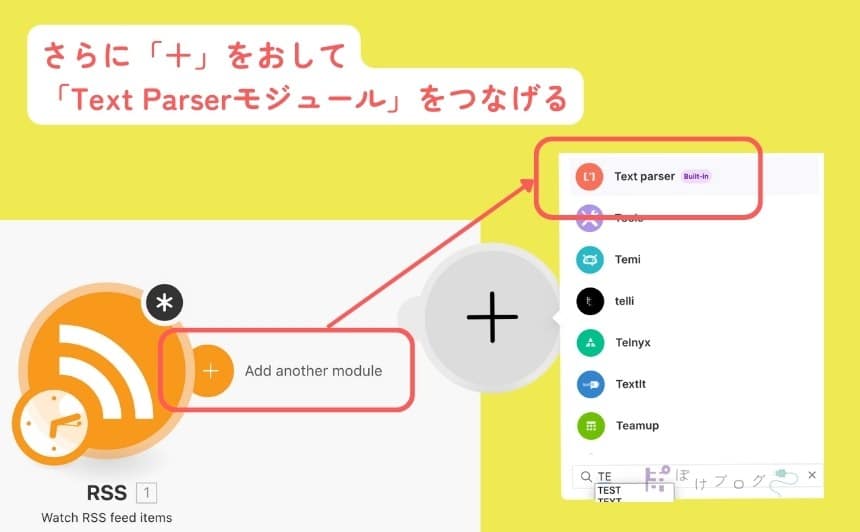

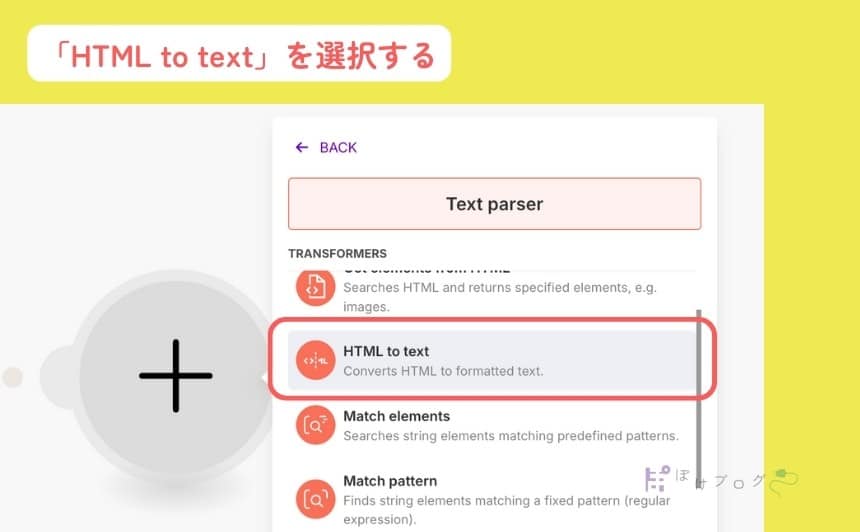

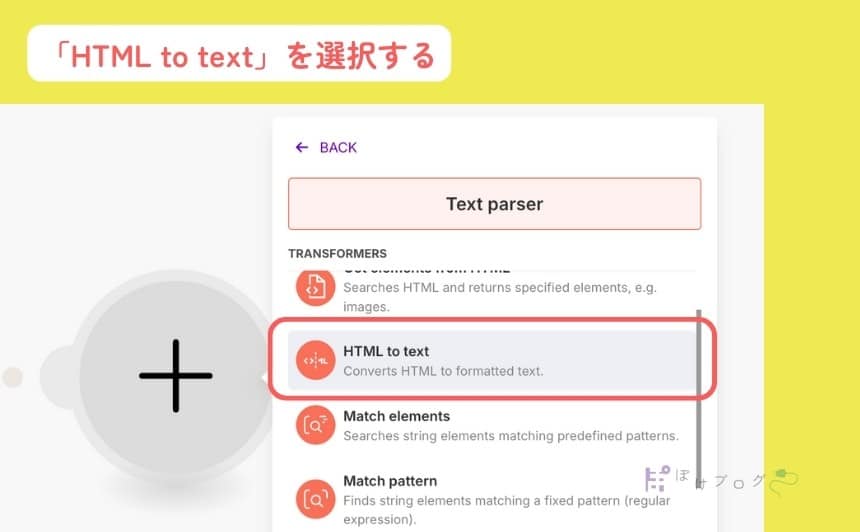

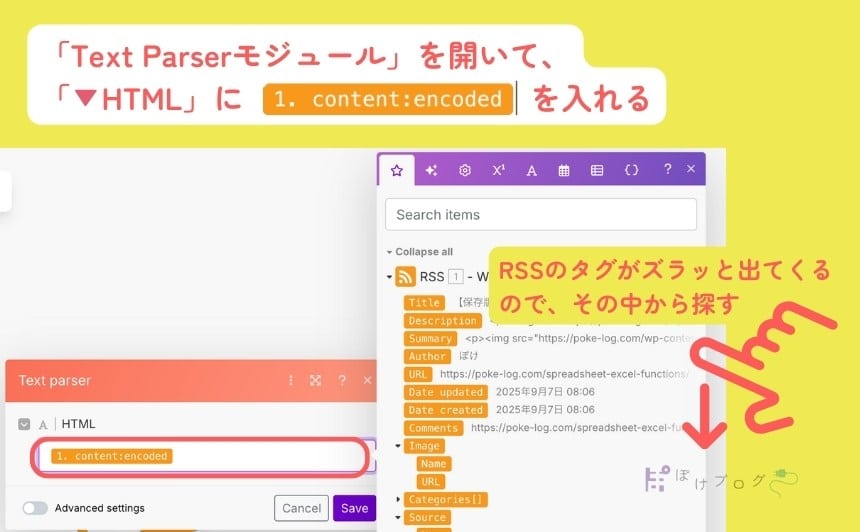

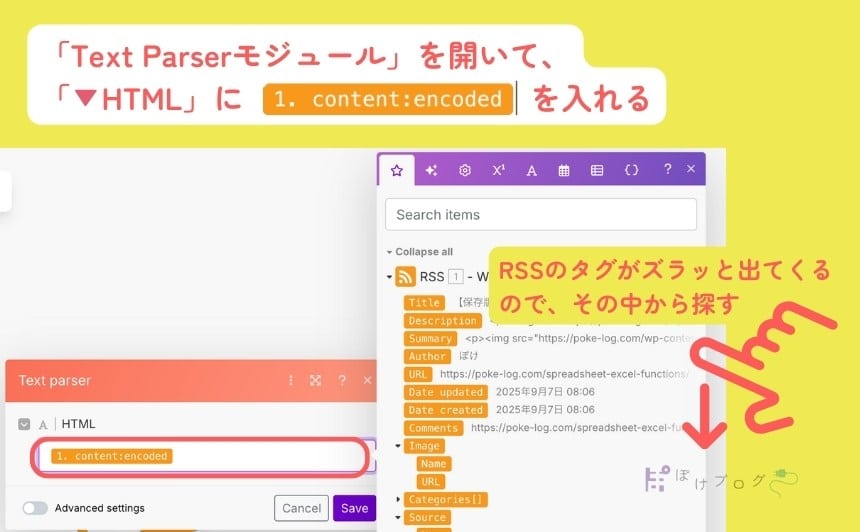

- 「Text Parser」でHTMLタグを削除

- 必要なら冒頭2,000文字などフィルターを設定して抜き出す

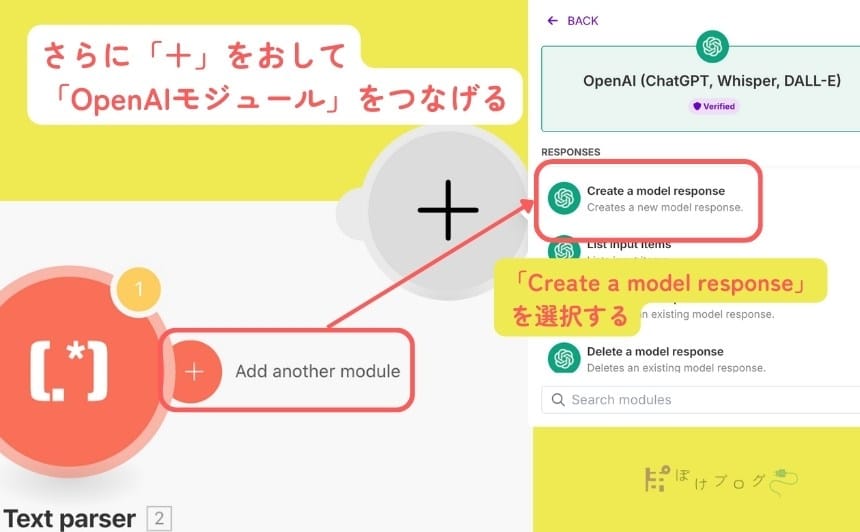

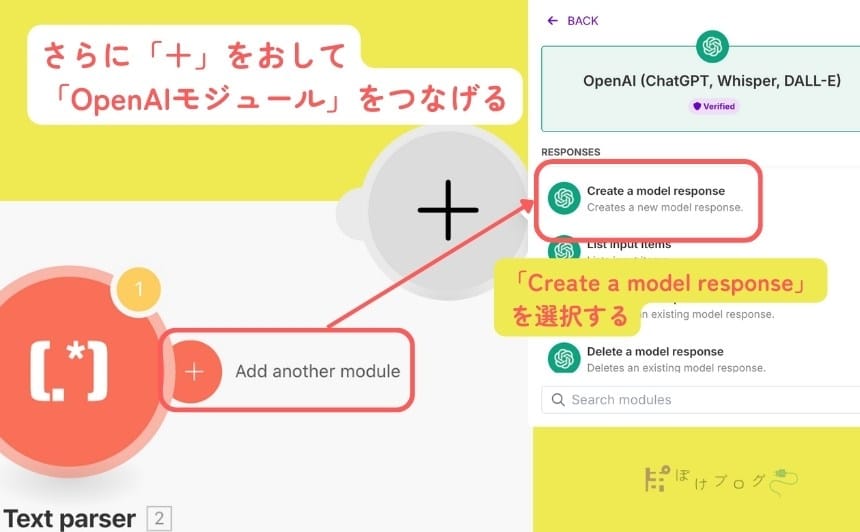

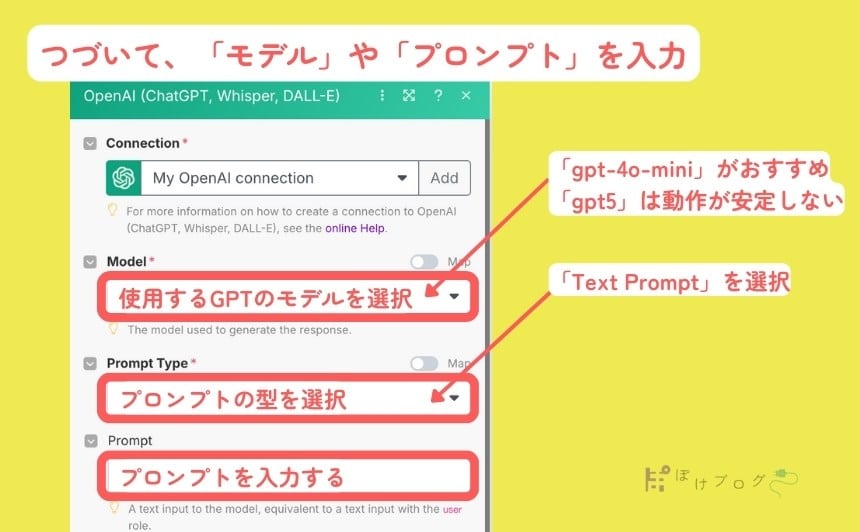

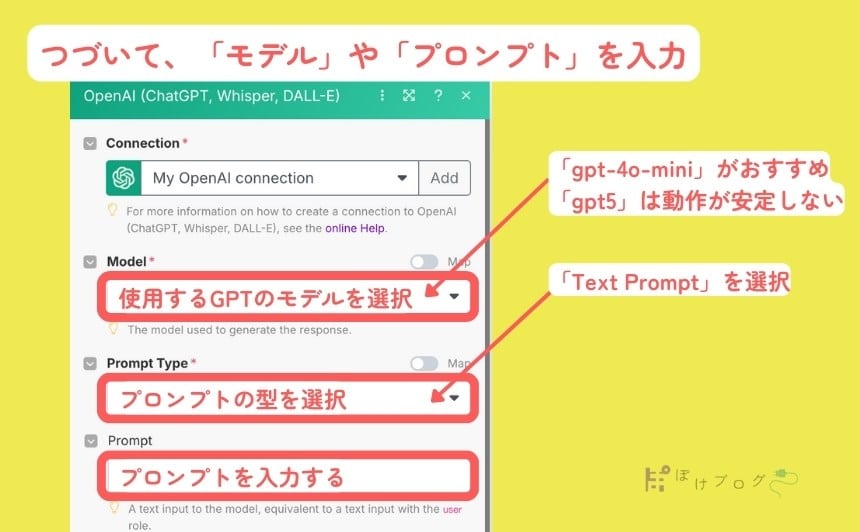

- モジュールでOpenAIを追加

- 下記プロンプトを設定し、RSS本文を差し込む

あなたはSNS担当者です。

以下のブログ記事(タイトルと内容)を、簡潔で魅力的なツイートにまとめてください(最大140文字)。

条件:

・140文字以内

・絵文字を1つだけ使う

・最後に「詳細はこちら」で終える

・堅苦しくなく、軽いユーモアを入れる

SEOとソーシャルメディアマーケティングに精通したコンテンツライターの方を募集します。

タイトル:{{1.title}}

コンテンツ:{{5.text}}「{{1.title}}」には、「RSSモジュール」から「記事のタイトル部分」を、「{{5.text}}」には、「Text Parserモジュール」から「記事本文を切り出したテキスト部分」を入力する必要があります。

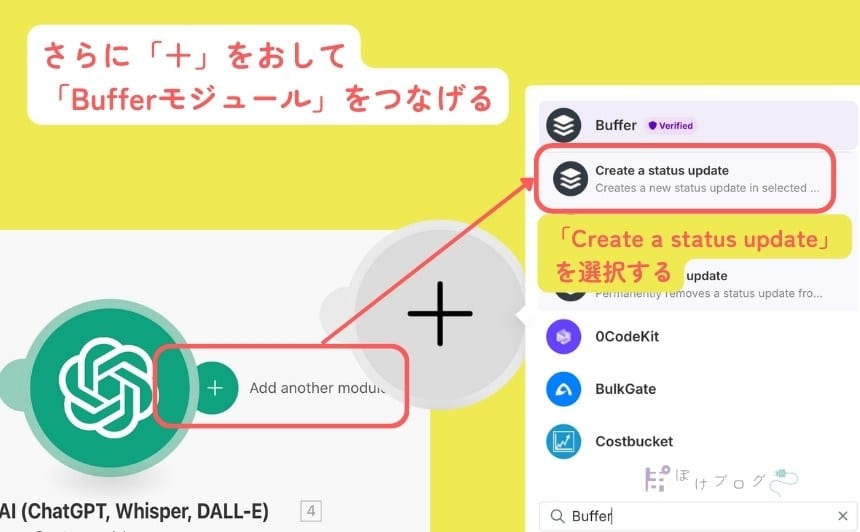

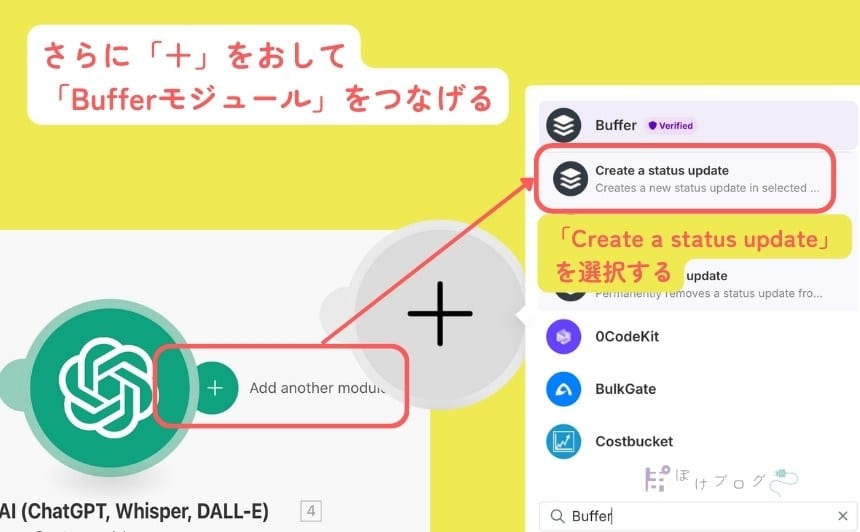

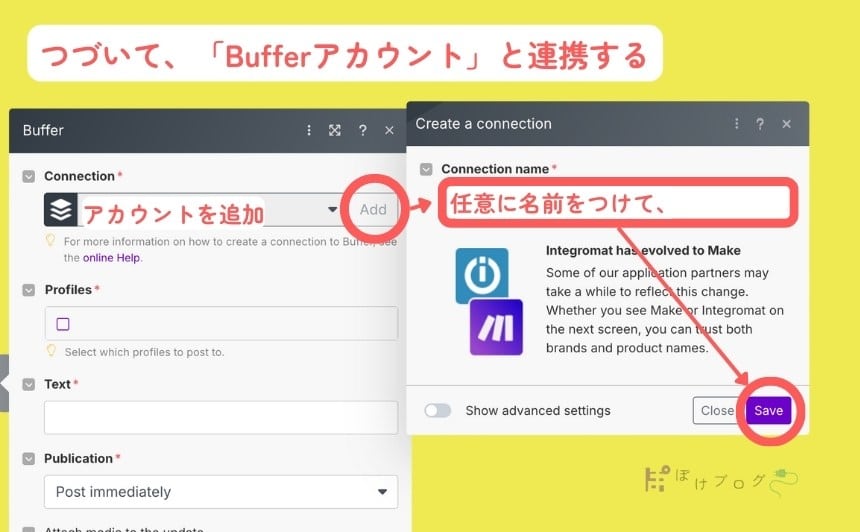

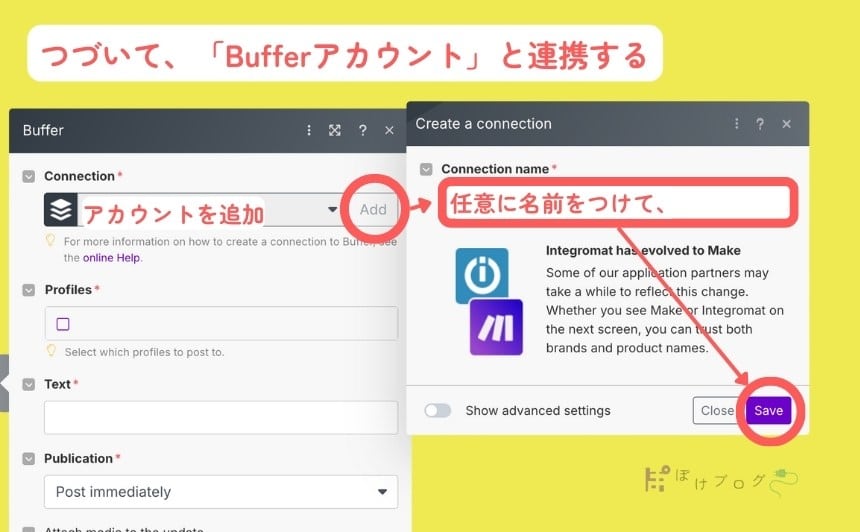

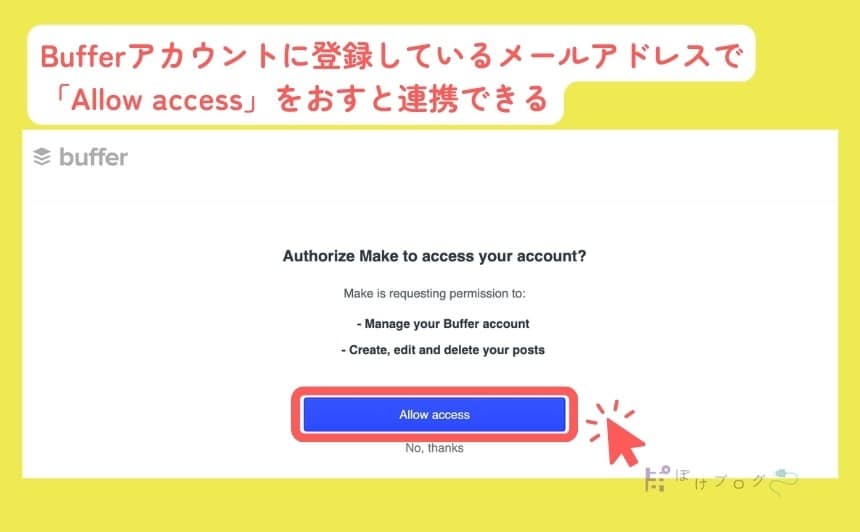

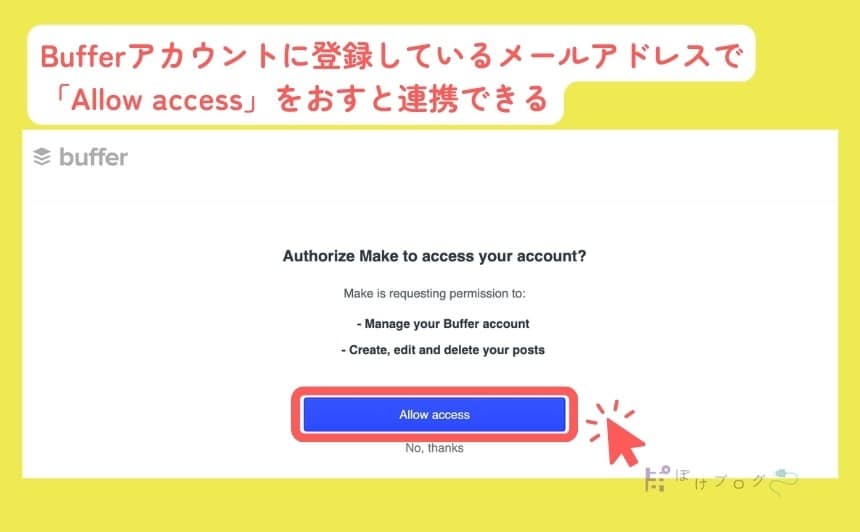

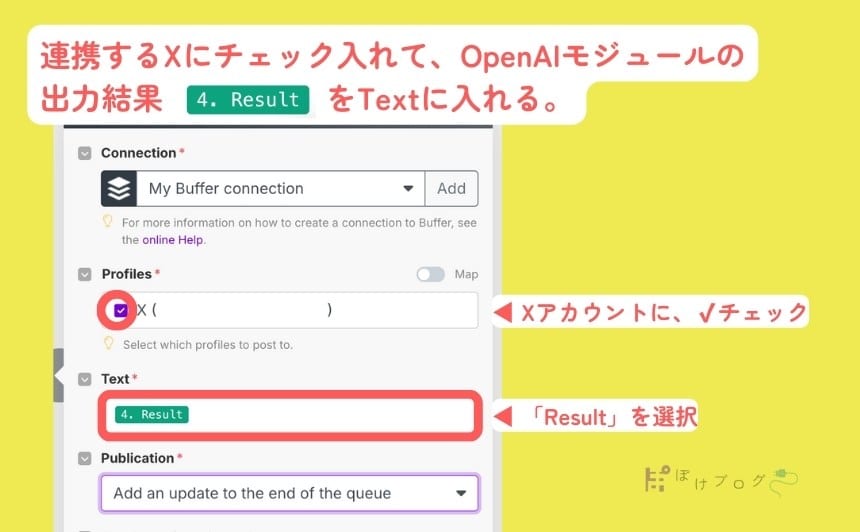

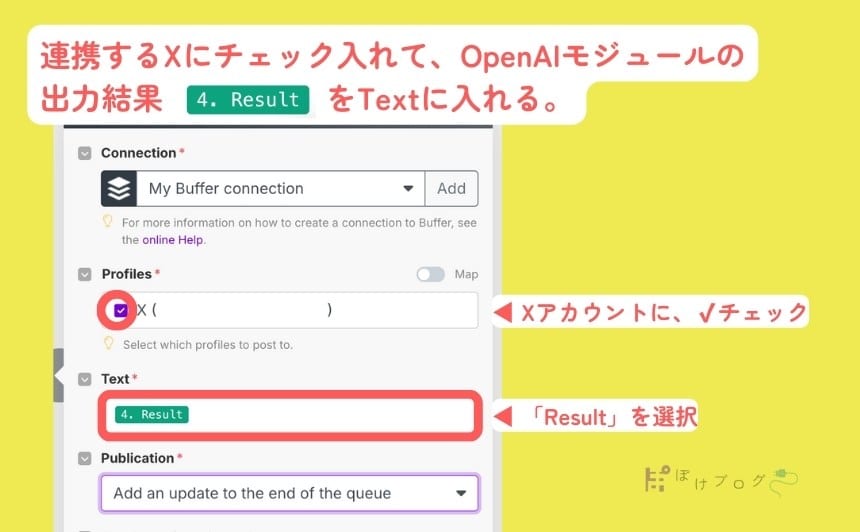

- Bufferモジュールを追加

- 「キューに追加(Add to Queue)」を選択

- 投稿先アカウントにXを選ぶ

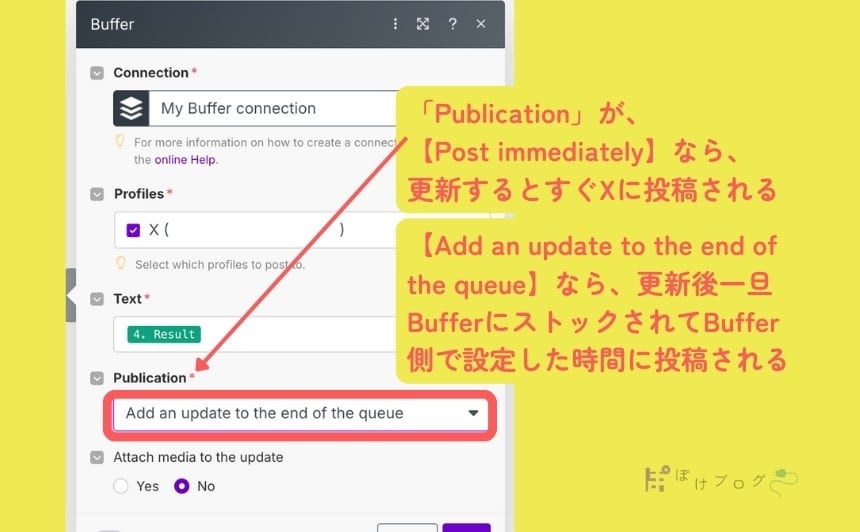

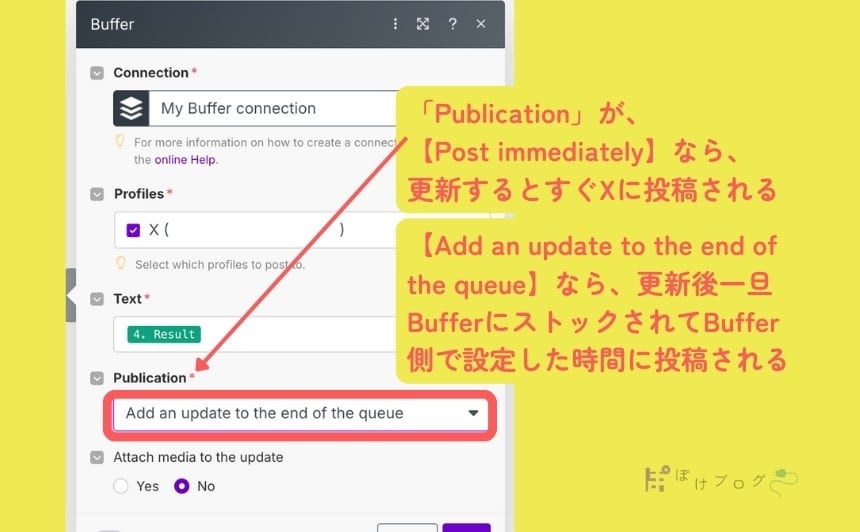

ちなみに、「Publication」の項目を【Post immediately】にするとブログ更新後すぐXに投稿されます。

一方で、【Add an update to the end of the queue】にするとブログ更新後いったんBufferにストックされてBuffer側で設定した時間に投稿されます。

これで完成です。お疲れ様でした!

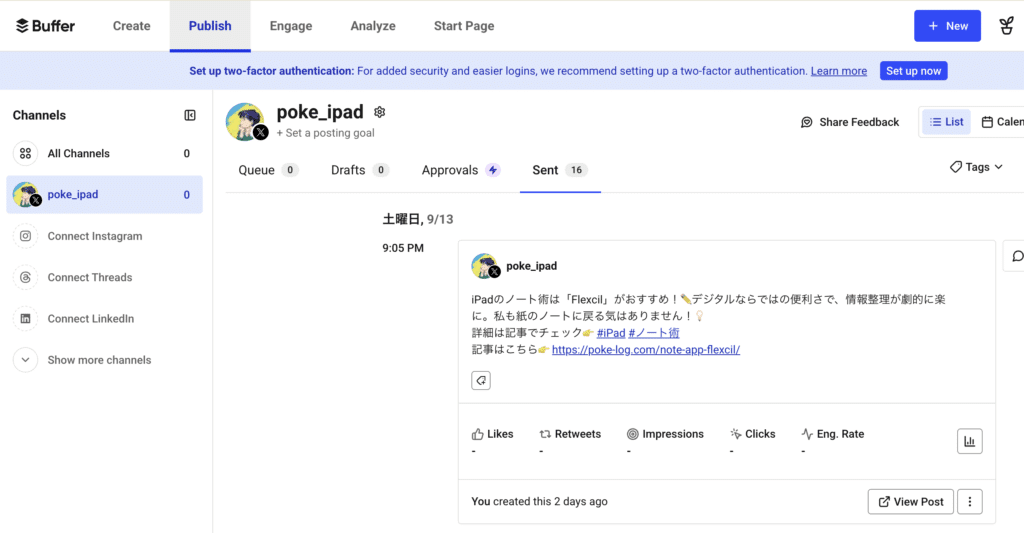

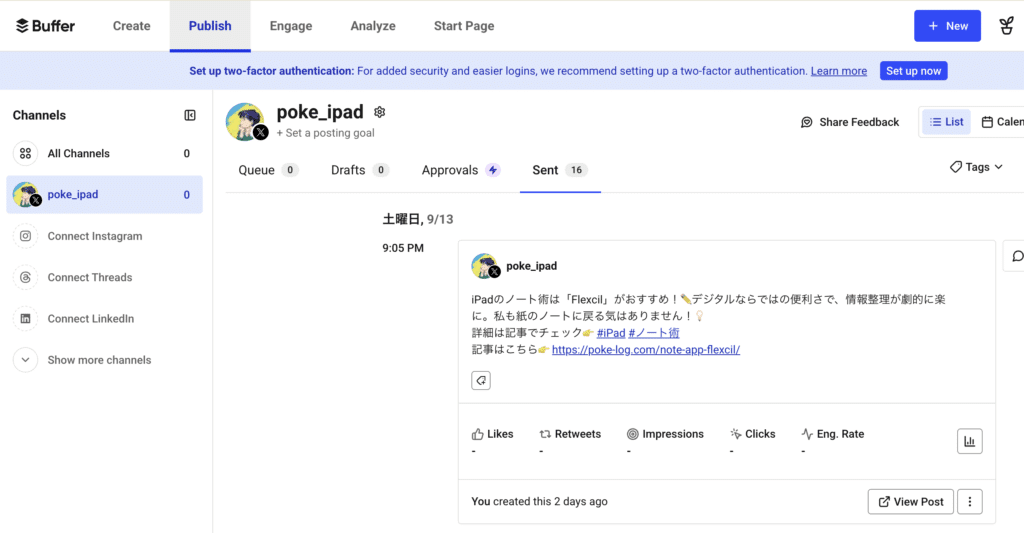

まずは、Bufferの管理画面に送信結果が溜まっているはずなので見てみます。

ちゃんとBufferに飛んでいますね。

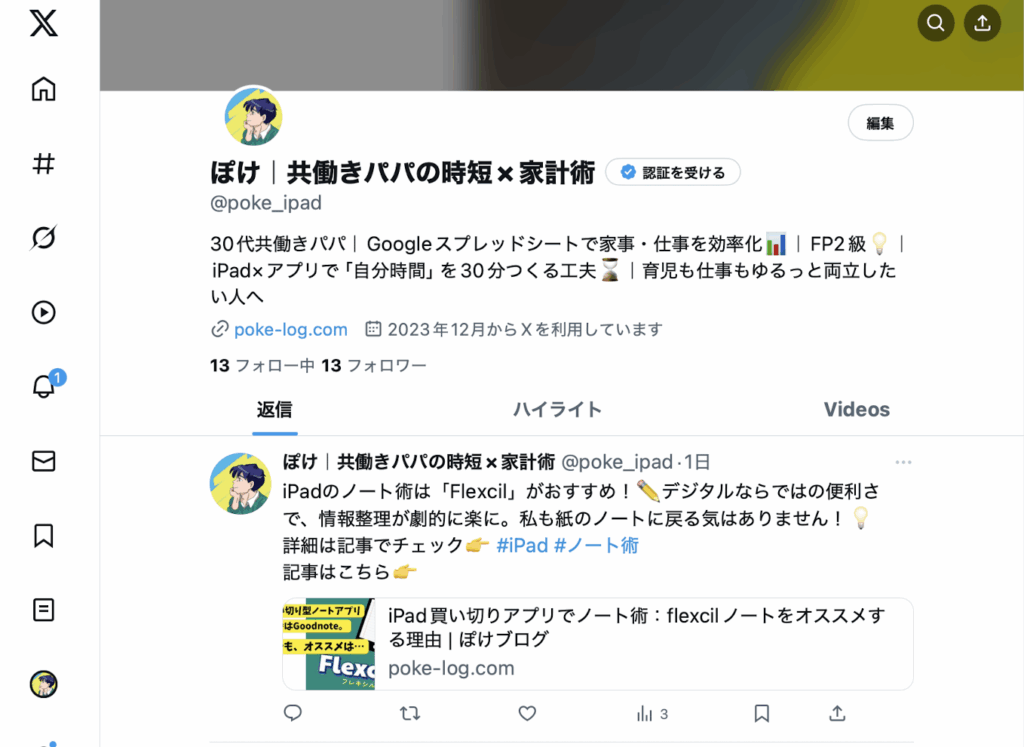

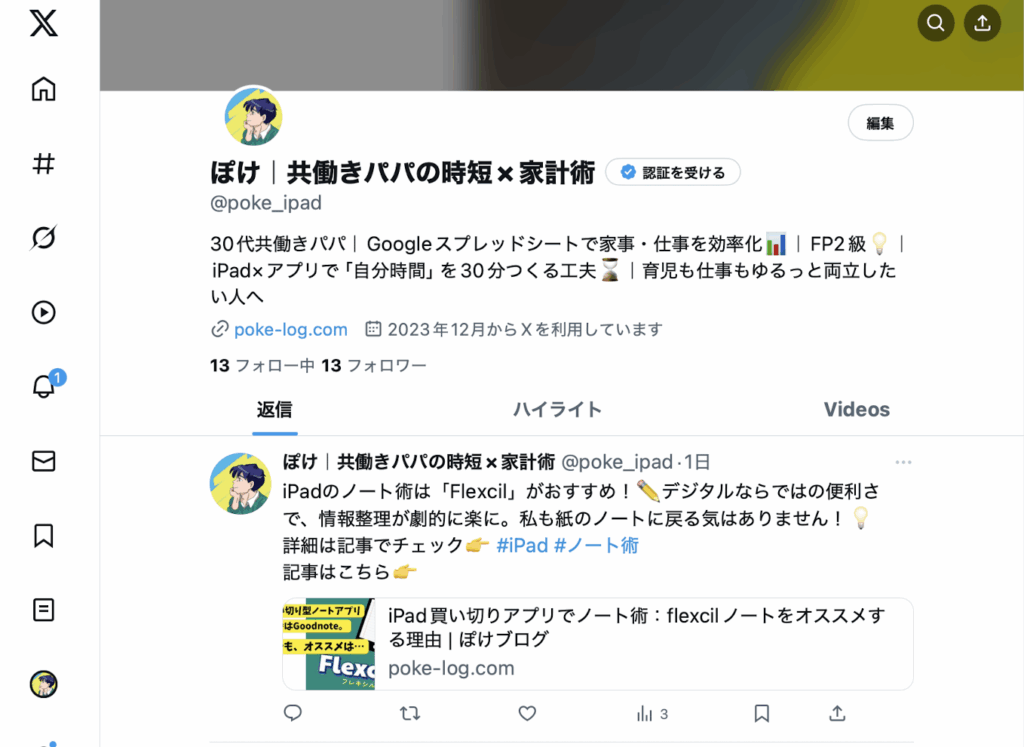

次に、実際にXに投稿されているか確認してみましょう。

OKですね。ちゃんと、Xにも投稿されています。

以降はブログを更新すれば、自動でXに投稿されるようになります。

実際に運用して感じたこと

メリット

- 投稿忘れがゼロになった

- 毎回の「告知文作成ストレス」がなくなった

- 時間が浮き、家族との余裕が増えた

デメリット

- 最初の構築でつまずきが多い

- OpenAIの生成が微妙なときもある(プロンプト調整で改善)

まとめ:小さな自動化が大きなゆとりを生む

今回の取り組みで痛感したのは、たった数分の作業でも自動化すれば驚くほど楽になるということです👍。

記事公開後の告知という「小さな作業」を手放すだけで、精神的な負担が軽くなり、続けるハードルが下がります。そして空いた時間を、私は子どもと遊ぶ時間に充てられるようになりました。

「もっと家族時間を増やしたい」「ブログ運営を効率化したい」という方は、ぜひこの仕組みを真似してみてください。

\ Makeを使ってX投稿を自動化してみる! /

コメント