「スプレッドシートとエクセルってどう違うの?」

同じ「表計算ツール」というイメージですが、実は使いやすさや機能にはかなりの差があります。

特に大きい差は、スプレッドシートが「ネットとつながり情報取得しやすい」のに対し、エクセルは「ローカル作業・高度分析の強さ」に定評があります。

この記事では、

- スプレッドシートとエクセルの違い

- スプレッドシート独自の関数でできること

- エクセル独自の関数でできること

- それぞれの上手に活用するためのコツ

を解説していきます。

この記事をみれば、スプレッドシートとエクセルの違いが分かり、それぞれ独自の関数で「やりたいこと」をイメージできるようになるはずです。

スプレッドシートとエクセルの基本的な違い

まずは大枠のイメージを整理しましょう。

- スプレッドシート…Googleが提供するクラウド型ツール。ネットワーク上の共同編集や情報取得に強い。

- Excel …ローカルでの作業を前提に発展してきた表計算ソフト。高度な統計や大規模なデータ処理に強い。

つまり、ざっくり分けるとすれば

- 「ネット連携&共同作業」=スプレッドシート

- 「強力な計算処理」=エクセル

というようなイメージです。

では、それぞれの特徴がよく出ている下記の関数からどんな違いがあるのか紹介したいと思います。

スプレッドシートが強い「Webと連携する」関数 4選

スプレッドシートの一番の特徴は、インターネット上の情報を瞬時に取得できる関数が充実していること。

そのため、エクセルであればVBAなどのプログラミングを用いてでないとできないことが、スプレッドシートでは関数を用いるだけで簡単にできます。

スプレッドシートの強みを活かしたかなり使える関数を4つ紹介します。

- GOOGLETRANSLATE 関数|自動翻訳

- IMAGE 関数|Webから画像をセルに表示

- IMPORTXML 関数|Web記事や価格データを取得

- GOOGLEFINANCE 関数|株価情報を自動取得

① GOOGLETRANSLATE 関数|自動翻訳

スプレッドシートで使えるユニークな関数の一つがGOOGLETRANSLATE関数です。

Googleが提供しているGoogle翻訳という機能を使ったことがある方は多いんじゃないでしょうか。

これを使えば、Google翻訳を関数上で使うことができるようになります。

シート内で直接翻訳できるので、いちいちGoogle翻訳サイトを開いてコピペしなくても済みます。

使い方:=GOOGLETRANSLATE("翻訳したいテキスト", "元の言語コード", "変換後の言語コード")

主な言語コード一覧は下記のとおりです。

| 主な言語コードの例 |

| 日本語 (Japanese):ja |

| 英語 (English):en |

| 中国語 (Chinese):zh |

| 韓国語 (Korean):ko |

| フランス語 (French):fr |

| イタリア語 (Italian):it |

| スペイン語 (Spanish):es |

| ドイツ語 (German):de |

| アラビア語 (Arabic):ar |

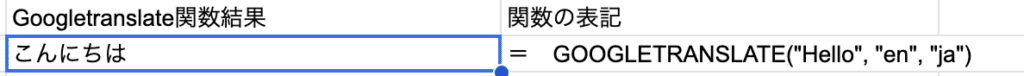

たとえば、直接関数内に翻訳したいテキストを入力して翻訳する場合は、

=GOOGLETRANSLATE("Hello", "en", "ja")

→これで、「こんにちは」とセルに出力されます。

もちろん翻訳したいテキストが入っているセルを参照して翻訳をさせることもできます。

A4セルに「Good morning.」と入っていれば、

=GOOGLETRANSLATE(A4, "en", "ja")

→このようにセルに書けば、「おはよう。」と自動翻訳されて表示されます。

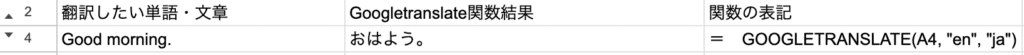

これを応用すると、複数のテキストを一括で翻訳するといったことも可能になります。

まず、A列に並んでいる複数の「翻訳させたいテキスト」、その横にB列を作り、以下の式を入力すれば…

=ARRAYFORMULA(GOOGLETRANSLATE(A8:A, "en", "ja"))

→ 列全体が一気に日本語に翻訳されます。

これにより、数百件の翻訳が一瞬で終わります。会社のカタログ翻訳や、海外ニュースの一括チェックなど活躍の場が広い関数です。

✨ポイント

- 誰でも使える:言語コード(「en」「ja」「fr」など)を指定するだけ。

- 大量テキスト翻訳に強い:一括で翻訳できるので人のコストが激減します。

- 翻訳サイト不要:シートの関数上で「翻訳」が完結する。

② IMAGE 関数|Webから画像をセルに表示

IMAGE関数は、Googleスプレッドシート上で画像を直接セルに挿入できる非常に便利な機能です。

=IMAGE("画像の公開URL",[モード],[高さ],[幅])

- URL…Web上の画像の URL です。プロトコル(「http://」など)も含めます。

- モード…画像サイズを指定する場合のモード、幅を変える場合「4」と指定。サイズ指定がなければなくてもOK!

- 高さ、幅…画像の幅をピクセルで指定します。

この関数を入力するだけで、そのURL先の画像がセル内に表示されます。

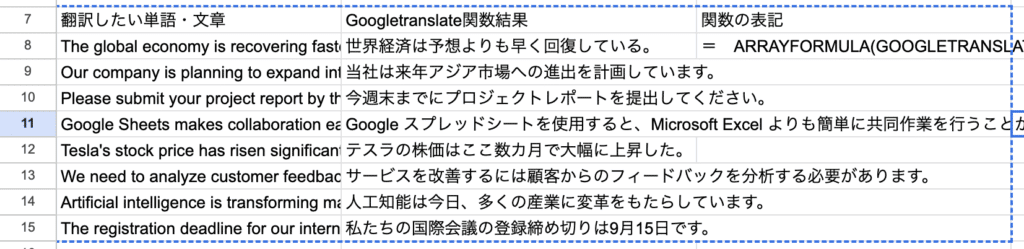

例えば、当ブログのプロフィールアイコン画像は、コンソールで確認すると下記のURLです。

“https://poke-log.com/wp-content/uploads/2024/09/ぽけアイコン-300×300.png”

これをスプレッドシートにIMAGE関数で表示させてみます。関数は以下のとおり。

=IMAGE("https://poke-log.com/wp-content/uploads/2024/09/ぽけアイコン-300x300.png",4,120,120)

すると、このように画像がスプレッドシート内に表示されます。便利!

特にECサイトの商品リストやカタログ管理では本領を発揮します。

写真付きのリストは視認性が高く、在庫管理や商品チェックが大幅に効率化されます。

個人的に面白いなぁと思った使い方は、「名簿の画像管理」ですかね。

職員名簿や生徒名簿などをスプレッドシートで作る時、氏名や連絡先の横に顔写真を紐づけて管理できたら便利だと思いませんか?

職員の顔写真データをGoogleクラウドなどのストレージに保存し、URLを取得してスプレッドシートに反映すれば、顔写真つきリストが完成します。

大人数の会社や組織なら、電話対応や新入社員の研修でも「顔がすぐわかる」ので、コミュニケーションがずっとスムーズになります。

もちろん、プライバシー管理や画像URLの公開設定にも注意が必要ですが導入、コストゼロで業務改善できるのはこの関数ならではの強みです。

③ IMPORTXML 関数|Web記事や価格データを取得

スプレッドシートのIMPORTXML関数は、Pythonのようなプログラミングを使わずにWeb上の情報を自動取得できる便利なツールです。

IMPORTXML関数は、下記のように記述します。

=IMPORTXML("URL","XPathクエリ","locale")

- URL…検証するページの URL です。プロトコル(「http://」など)も含めます。

- XPathクエリ…構造化データで実行する XPath クエリです。

- locale…データの解析時に使用する言語と言語 / 地域コード。指定しない場合、ドキュメントの言語 / 地域が使用されます。

通常、株価データを収集するには手動で証券サイトを何度も開き、数字をコピー&ペーストする必要があります。

しかし、IMPORTXMLを使えば、毎回コピペせずとも情報を更新してくれます。

具体的には、指定した株価情報のあるWebページから、XPathを調べ、それを関数内に記述することで、必要なデータを取得することができます。

Webページなどの構造化データの中から、欲しい情報がどこにあるかを指定する「住所」のような記述ルールのこと

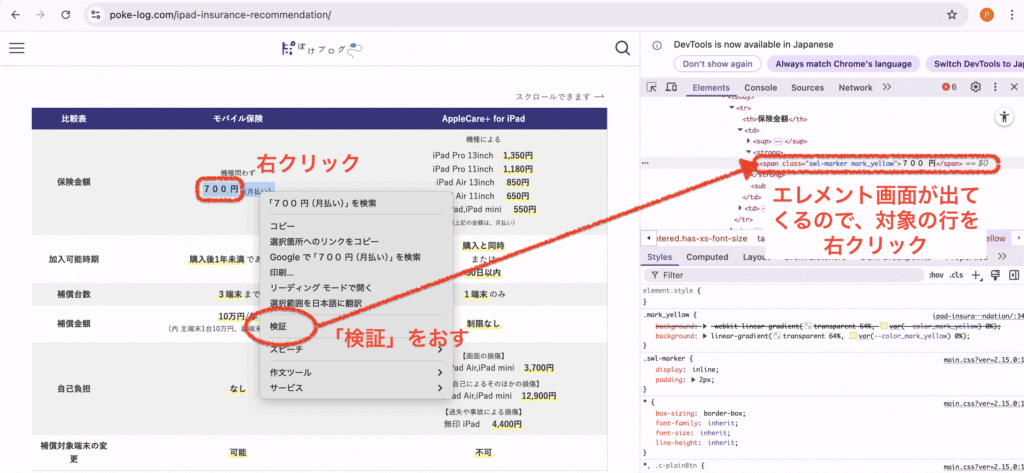

たとえば、当ブログの記事(https://poke-log.com/ipad-insurance-recommendation/)で紹介している商品の金額「700円」を例にIMPORTXML関数を使ってみます。

まずは、XPathを取得します。

取得の仕方は、XPathが欲しい箇所である“700円”を右クリック、そして「検証」を選んで押します。

すると、記事のエレメント画面に該当箇所が表示されるのでさらにそこを右クリック。

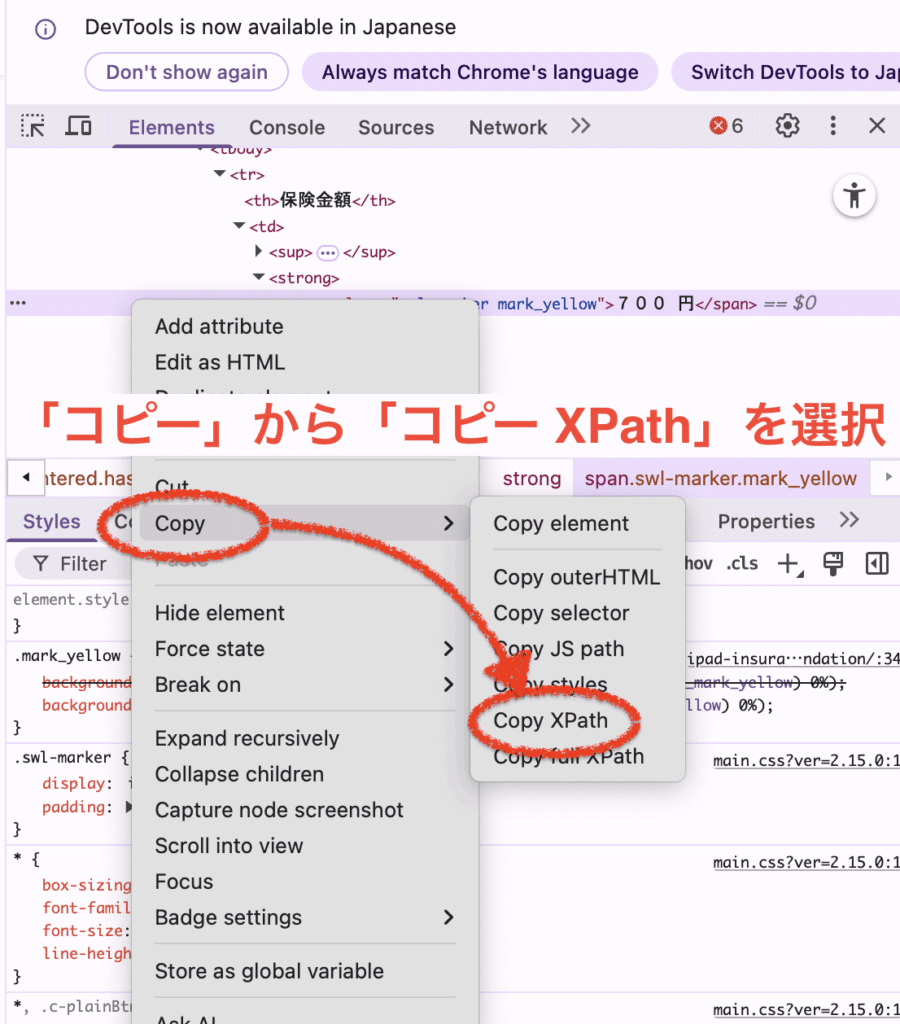

すると、下記のようなダイアログが出てきます。

さらに、「Copy」→「Copy XPath」と選択すればXPathを取得することができます。

これを、先程のIMPORTXML関数に当てはめます。=IMPORTXML("https://poke-log.com/ipad-insurance-recommendation/","//*[@id="main_content"]/article/div[4]/figure[3]/table/tbody/tr[1]/td[1]/strong/span","ja")

第三引数の”locale”は、入力しなくても問題ありませんが、念の為日本語を示すコード”ja”を入力しています。

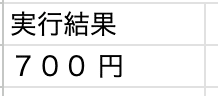

これを、スプレッドシートに貼付けてみます。

すると…

あれれ?エラーになりました。なぜ、エラーになったのかというと、XPath部分に問題があります。

"//*[@id="main_content"]/article/div[4]/figure[3]/table/tbody/tr[1]/td[1]/strong/span"

どうやら、外側を囲っているダブルクオーテーション(”)とmain_contentを囲っているダブルクオーテーション(”)がおなじダブルクオーテーション同士でぶつかりあいエラーを起こしてしまっているようですね。

そこで、main_contentを囲っているダブルクオーテーションは、シングルクォーテーション(’)で囲ってあげます。

"//*[@id='main_content']/article/div[4]/figure[3]/table/tbody/tr[1]/td[1]/strong/span"

これで、ぶつかり合いがなくなりましたね。これを、改めてスプレッドシートで表示させてみます。

=IMPORTXML("https://poke-log.com/ipad-insurance-recommendation/","//*[@id='main_content']/article/div[4]/figure[3]/table/tbody/tr[1]/td[1]/strong/span","ja")

すると…

ちゃんと、700円と表示されました!

この関数を活用すれば、好きなニュースサイトから最新の情報をまとめたり、株のIR情報を取得してきたりなど幅広い応用ができそうです。

プログラミングの知識がなくても手軽に操作でき、IMPORTXML関数はネットから情報を集める上でとても役に立ってくれます。

④ GOOGLEFINANCE 関数|株価情報を自動取得

GOOGLEFINANCE関数は、米国株価やレートなど金融データを自動取得できる便利な機能です。

日本株式については取得できない点は注意です。

GOOGLEFINANCE関数は、下記のように記述します。

= GOOGLEFINANCE("取引所:銘柄ティッカー", "プロパティ", "開始日", "終了日", "期間")

取引所:銘柄ティッカー…検証する証券のティッカー シンボルです。プロパティ…Google Finance からティッカーについて取得したい属性です。例えば、株価なら「”price”」など。開始日…過去のデータを取得する期間の開始日です。<任意項目>終了日…過去のデータを取得するときの終了日、または、データを返す期間の [開始日] からの日数です。<任意項目>期間…データ取得の頻度を “DAILY”(毎日)か “WEEKLY”(毎週)で指定します。<任意項目>

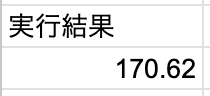

たとえば、エヌビディア(銘柄ティッカー:NVDA)の株式情報を取得したいと思います。

= GOOGLEFINANCE("NVDA", "price")

このように、エヌビディアの現在株価が表示されます。開始日や終了日、期間などは任意項目なので、特に指定がなければ入力しなくても構いません。

株式情報のプロパティは、「株価:price」の他にも色々な種類の情報が取得できます。

| プロパティコード | 取得できる情報の内容 |

|---|---|

| price | リアルタイムの見積価格。最大20分ほど遅延する場合があります。 |

| priceopen | 当日の始値。 |

| high | 当日の高値。 |

| low | 当日の安値。 |

| volume | 当日の取引量。 |

| marketcap | 株式の時価総額。 |

| tradetime | 最終取引の時刻。 |

| datadelay | リアルタイムデータの遅延度。 |

| volumeavg | 1日の平均取引量。 |

| pe | 株価収益率。 |

| eps | 1株当たりの収益。 |

今、私はこの関数を使って株価の売買タイミングを分析するシートを作成しています。

株にドハマりしてしまったため、いつも株価を調べたりチャートを眺めたりしていました。

「あーでもない、こーでもない。」とずっと悩んでいる時間がもったいない。

ぽけ

ぽけ株はホント、沼…。トホホ。

そこで、この関数を使って株価の売買タイミングを自動分析するシートを作りました。

チャートを眺めることも少なくなり、頭もスッキリして時短に繋がるのでオススメです。

Excelの強み「分析力」を活かす関数 4選

では一方で、Excelの関数も紹介していきたいと思います。

Excelの強みは、ローカル環境でデータ分析の深くできることでしょう。

特に注目すべきは、Excelにしか存在しない分析に使える関数たち。

これらを4つ紹介します。

- AGGREGATE 関数|外れ値を除いた平均を出す

- DROP / TAKE / EXPAND 関数|データ表を好きな形に切り出す

- TEXTSPLIT / TEXTBEFORE / TEXTAFTER 関数|メールアドレスや文章をスパッと分解

- FILTERXML 関数|XML データから欲しい情報を抜き出す

1. AGGREGATE 関数 ― ただの平均じゃ物足りない人へ

まず最初は AGGREGATE(アグリゲート)関数。

名前からして「集計」って感じですが、普通の平均や合計だけじゃなく、ちょっと込み入った計算もできるのがポイントです。

たとえば、テストの点数を集計するとき。

- 国語: 90点

- 数学: 10点

- 英語: 85点

- 理科: 92点

- 社会: 88点

この中に ひときわ低い数学の点数が混じっていますよね。

ふつうに平均すると落ち込むけど、「最低点は無視して平均を出したい!」ってときに AGGREGATE が活躍します。

=AGGREGATE(1, 6, A1:A5)この数式だと、「平均を求めるけど、エラーや外れ値は無視して計算してね」って指示できるんです。

つまり「数学の大事故」をなかったことにして平均を計算できます(笑)。

スプレッドシートには似たようなことをする関数がなくて、工夫しないといけません。Excelなら一発で解決。

「外れ値」を除き、意味のあるデータを分析する際には役立つ関数です。

2. DROP / TAKE / EXPAND ― データを好きな形に切ったり伸ばしたり

次は、DROP(ドロップ), TAKE(テイク), EXPAND(エクスパンド)という関数です。

名前の響きがゲーム技っぽいですが、やることはシンプルで、「表やリストを加工して欲しい部分だけ取り出す/形を整える」関数です。

例えば、クラス全員の点数を一覧にしている表があったとしましょう。

名前 | 点数

-----|----

田中 | 90

鈴木 | 70

佐藤 | 65

中村 | 100

山田 | 55

この表から「上から3人だけ欲しい」とか、「下から2人だけ欲しい」とか、ありますよね。

そんなときに TAKE を使えば:

=TAKE(A1:B6, 3)これで上から3行だけ取ってきてくれるんです。

逆に「1行目のタイトルは邪魔だから外したい」ときは DROP:

=DROP(A1:B6, 1)こうすれば、タイトル行を落としてデータ部分だけ残せます。

さらに EXPAND は、表を指定したサイズに広げてくれる関数。

たとえば、今ある表を 10 行に拡張して「足りない部分は空欄にしてね」なんてこともできます。

要するに、データの「切る・取る・伸ばす」を簡単にできるわけです。

スプレッドシートだと、こういうことをやるのに QUERY 関数とか ARRAYFORMULA とかを組み合わせないといけないので、正直めんどいです。

Excel のほうが「直感的に思ったまま書ける」という点で強みかもしれません。

3. TEXTSPLIT / TEXTBEFORE / TEXTAFTER ― 文字をスパッと切り分ける

最後は文字を扱う便利関数たち。TEXTSPLIT, TEXTBEFORE, TEXTAFTER。

たとえば、メールアドレス一覧があったとします:

tanaka@example.com

suzuki@example.com

sato@example.comこの中から「@ より前の部分(名前のところ)」だけ取り出したい、とか逆に「@ より後ろの部分(ドメイン)」だけ欲しい、といったケース、結構ありますよね。

そんなときは TEXTBEFORE と TEXTAFTER の出番です:

=TEXTBEFORE("tanaka@example.com", "@")→ tanaka

=TEXTAFTER("tanaka@example.com", "@")→ example.com

めっちゃわかりやすいですよね。

スプレッドシートだと SPLIT 関数でやるんですが、書き方がちょっとわかりにくい。

Excel のこれらの関数の方が自然な日本語っぽく書けるんです。

さらに TEXTSPLIT を使うと、文章を好きな区切りで分割できます。たとえば:

=TEXTSPLIT("りんご,みかん,ぶどう", ",")→ りんご / みかん / ぶどう とセルごとに分けて表示されます。

これ、地味だけど便利です。テキストデータを整理するときの救世主。

4. FILTERXML 関数 ― XMLからデータを取り出す秘密兵器

最後はちょっと通な関数、FILTERXML(フィルターXML)。

これは XML 形式のデータから欲しい情報を抜き出す関数です。

XML って聞くと難しそうですが、要は「タグで囲まれた情報がいっぱいあるデータの山」から、必要なところだけ取り出すイメージです。

たとえば、こんなデータがあったとします:

<クラス>

<生徒>田中<生徒/>

<生徒>鈴木<生徒/>

<生徒>佐藤<生徒/>

<クラス/>これを Excel のセルに入れて、

=FILTERXML(A1, “//生徒”)

とすれば、「田中」「鈴木」「佐藤」が一気に取り出せちゃいます。

まとめ|エクセルとスプレッドシートの違いを理解して活用しよう

では、実際にどちらを選べばいいのかを考えてみたいと思います。

両者のちがいを簡単にまとめると――

- スプレッドシート=ネットと繋がり、情報を自在に操る

- エクセル=オフライン&分析に特化

特に、スプレッドシート独自の「GOOGLETRANSLATE」、「IMAGE」、「IMPORTXML」、「GOOGLEFINANCE」などはネット上からの情報取得が関数ひとつで簡単にできるという点でとても便利。

一方で、エクセル独自の「AGGREGATE 」、「DROP / TAKE / EXPAND」、「TEXTSPLIT / TEXTBEFORE / TEXTAFTER」、「FILTERXML」などの関数は、オフライン環境でデータを加工し分析する能力に強みがあります。

👉「どちらが優れているか」で選ぶのではなく、「シーンに応じてどちらを選ぶか」を重視するのがいいですね。

この記事で紹介した違いを意識すれば、もう「とりあえず慣れている方を使う」から卒業できますよ。

コメント